Perché è famoso?

Giovanni Verga è famoso perché:

- è stato uno degli scrittori che ha saputo guardare la realtà e descriverla applicando il canone dell’“impersonalità”;

- ha saputo raccontare il difficile passaggio dal mondo antico e immutabile delle passioni primitive a quello moderno della ragione e dei grandi mutamenti sociali;

- nelle sue opere ha saputo compiutamente raffigurare la “religione della famiglia” e la “religione della roba” come principi ispiratori dell’agire umano;

- è considerato il maggior esponente del verismo italiano;

- con il suo stile e il suo linguaggio ha rinnovato profondamente la narrativa italiana.

Biografia

Giovanni Verga è autore di novelle e romanzi ed è considerato il più autorevole esponente del verismo.

Nasce nel 1840 a Catania da famiglia benestante, di origine nobile e di idee liberali. Il suo insegnante fu Antonio Abate che lo educò agli ideali patriottici. Pubblica i primi romanzi Amore e patria, I carbonari della montagna e Sulle lagune.

Si iscrive a giurisprudenza a Catania, ma non arriva mai alla laurea. Tra il 1860 e il 1864 si arruola nella Guardia nazionale e accarezza idee garibaldine.

Dal 1865 risiede per lunghi periodi a Firenze, capitale del Regno d’Italia, dove stringe amicizia con Luigi Capuana, teorico del Verismo italiano. Scrive romanzi mondani che gli danno una certa fama come Una peccatrice (1866) e Storia di una capinera (1871).

Nel 1872 si trasferisce a Milano, capitale letteraria d’Italia dove stringe amicizia con esponenti della Scapigliatura, e con editori. Pubblica Eva (1873), Tigre reale ed Eros (1875). In questo periodo matura l’adesione al Verismo con il bozzetto siciliano Nedda (1874).

In seguito scrive il primo nucleo di quello che sarà il suo romanzo di maggior successo, I Malavoglia.

Nel 1880 vengono pubblicate le novelle di Vita dei campi che inaugurano la stagione verista della narrativa verghiana.

In quel periodo una burrascosa vicenda sentimentale, Verga ebbe fama di grande seduttore, che si concluse con un clamoroso scandalo, contribuì a ispirargli la trasposizione teatrale della novella Cavalleria rusticana. L’esordio teatrale di Verga fu nel 1884 a Torino fu un trionfo anche grazie alla esibizione di Eleonora Duse che interpretava la protagonista Santuzza. Qualche anno dopo, nel 1890, Cavalleria rusticana divenne anche opera lirica, con le musiche di Pietro Mascagni.

Verso la fine degli anni 80 Verga, a causa di sopraggiunte difficoltà economiche, vive anni di scoraggiamento. Molte sono le opere che pubblica in questo periodo tra cui il romanzo Mastro don Gesualdo.

Raggiunta la tranquillità economica a seguito di una causa vittoriosa intentata contro un editore si ritira a Catania, dove si dedica ancora al teatro.

Si dedica all’amministrazione delle sue terre assumendo sempre più la mentalità conservatrice del gentiluomo di campagna: si oppone ai fasci siciliani del 1894 e alle proteste scoppiate a Milano nel 1898, approva le guerre coloniali, si iscrive al Partito nazionalista, appoggia l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915 e l’impresa fiumana di D’Annunzio nel 1919. Nominato senatore del Regno nel 1920, negli ultimi anni lavora, con l’amico e discepolo Federico De Roberto, alla sceneggiatura cinematografica dei suoi bozzetti teatrali. Muore nel 1922.

I temi nelle opere di Verga

Verga ha attraversato diverse stagioni narrative: quella patriottica, quella mondana e quella verista. Ogni volta ha cambiato ambienti, tecniche e linguaggi. Però in tutte le opere si possono notare delle costanti che rappresentano il suo pensiero.

La sorte dei personaggi verghiani appare sempre segnata da un destino avverso contro cui ogni ribellione risulta inutile. La saggezza consiste nel sapersi piegare e rassegnare al proprio stato. Chi invece si crede arbitro del proprio destino è condannato inesorabilmente alla sconfitta. Questa lotta contro un destino inesorabile e impietoso costituisce il nucleo drammatico di tutti i suoi libri. Ognuno degli “eroi” di Verga è abbandonato a sé stesso, perché la società in cui si muove non conosce pietà né solidarietà. I deboli sono condannati a essere schiacciati dai più forti, come anche dalla storia e dalla natura.

Opere

I romanzi patriottici

Amore e patria – 1856-1857, inedito, ambientato sullo sfondo della guerra di indipendenza americana.

I carbonari della montagna – 1861-1862, opera antinapoleonica, narra di una banda di briganti patrioti che lottano contro le truppe di Gioacchino Murat in Calabria.

Sulle lagune 1862-1863 – ispirato da un fatto di cronaca, narra dell’amore infelice fra un cadetto dell’esercito asburgico di occupazione e una bella ragazza di Oderzo

I romanzi mondani

Una peccatrice, Storia di una capinera, Eva, Tigre reale, Eros.

Romanzi di impostazione romantica in cui l’autore narra il “mistero” della passione d’amore.

Le opere del verismo

Già nel 1874 Verga pubblicò Nedda, una novella ambientata tra i poveri contadini siciliani, che viene considerata la sua prima opera verista. Ebbe subito un notevole successo.

Nell’affrontare i nuovi temi, legati alle sue terre d’origine, lo scrittore volle sviluppare una nuova tecnica narrativa, i cui principi sono desunti dalle opere stesse.

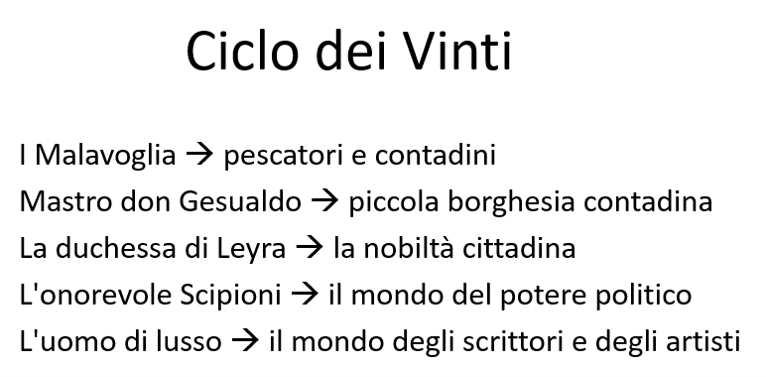

Il ciclo dei Vinti

Dopo il successo di Nedda Verga inizia un altro bozzetto siciliano, Padron ‘Ntoni, che da semplice novella diventa poi uno dei romanzi più famosi dello scrittore catanese. Questo romanzo, intitolato I Malavoglia, è solo il primo dei cinque romanzi che costituiscono Il ciclo dei Vinti.

Infatti Verga aveva previsto di scrivere cinque romanzi I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, La duchessa de Leyra, l’Onorevole Scipioni e L’uomo di lusso. Con essi il poeta voleva raccontare la storia di cinque sfortunate ambizioni, voleva rappresentare la lotta per la vita, che caratterizza tutti gli uomini, di ogni classe sociale, dal mendicante al ministro, dal contadino all’artista.

L’intenzione è quella di descrivere le sfide affrontate da esponenti dei ceti più bassi come i marinai, passando attraverso la borghesia, la raffinatezza dell’aristocrazie, il mondo intellettuale e politico e dimostrare che tutti, nonostante le diverse condizioni, vengono sconfitti dalla vita, vinti.

Il progetto però rimase incompiuto e Verga non andò oltre l’abbozzo dei primi capitoli della Duchessa de Leyra.

La visione della vita di Verga è pessimista. Lui è convinto che esista una legge universale che governa tutti i destini umani per cui ogni vita umana affronta una lotta di tutti contro tutti senza pietà e senza quartiere; questa lotta è governata solo dall’egoismo, dal calcolo e dall’interesse.

In tale contesto i deboli sono destinati a soccombere e i forti a prevalere. Non si parla quindi di vizi e di virtù, perché essi presuppongono la libera scelta dell’uomo, perché per Verga il comportamento umano è determinato senza scampo dalle leggi brutali della lotta per la sopravvivenza e l’autoaffermazione.

La lotta per la sopravvivenza, il bisogno, è il motore della società e della storia umana.

L’idea positivista del “progresso infinito” appare a Verga solo una brutale macina da cui nessuno, a nessun livello sociale, può salvarsi. Infatti il vincitore di oggi sarà schiacciato a sua volta dai vincitori di domani.

I Malavoglia – riassunto

Nel paesino di Aci Trezza, alle pendici dell’Etna, vive la famiglia Toscano, soprannominata Malavoglia. La famiglia è composta dal patriarca padron ‘Ntoni, dal figlio Bastianazzo, sposato con la minuta Maruzza, detta la Longa, e dai loro cinque figli: il giovane ‘Ntoni, Luca, Mena, Alessi e Lia.

I Malavoglia sono una famiglia abbastanza benestante, perché proprietari di una casa, la casa del nespolo, e di una barca, la Provvidenza. I Malavoglia sono marinai e vivono onestamente di pesca fino alla partenza del giovane ‘Ntoni per il servizio militare (la vicenda è ambientata nei primi anni dell’Unità d’Italia. La partenza del primogenito costituisce una perdita di forza lavoro per la famiglia e questo spinge il padre, Bastianazzo a cercare di integrare il bilancio familiare attraverso il commercio. Così Bastianazzo acquista una partita di lupini, a credito dallo zio Crocifisso, l’usuraio del paese. Ma una burrasca improvvisa provoca il naufragio della barca, la perdita del carico di lupini e la morte di Bastianazzo. La tragedia non riguarda solo la perdita umana ma anche il debito che grava ormai sulla famiglia. La situazione peggiora al rientro di ‘Ntoni dalla leva, perché non sa più adattarsi alla vita di prima.

A partire da questo momento, le disgrazie si moltiplicano. Perdute la barca e la casa, i Malavoglia si riducono a lavorare a giornata, Luca muore in battaglia, Maruzza muore di colera, Lia si perde sulla cattiva strada, ‘Ntoni finisce in carcere e padron ‘Ntoni, il patriarca, testimone della saggezza popolare e tradizionale, spezzato da tante sventure, muore miseramente in ospedale.

Ma alla fine Alessi, riscattata la casa del nespolo, riuscirà ad avviare la rinascita della famiglia.

I temi nei Malavoglia

Il bisogno

L’interesse economico, il bisogno, è il motore principale dell’intreccio romanzesco, perché, non solo motiva e guida le azioni, ma stabilisce sistema dei valori e gerarchie sociali: solo chi ha «delle barche sull’acqua e delle tegole al sole» gode di stima e considerazione. Quando i Malavoglia perdono la casa e la barca si ritrovano senza nulla e finiscono nella categoria dei reietti.

Solo l’interesse e il bisogno fanno combinare affari e matrimoni. Solo chi possiede ha diritti. Badare ai propri interessi è la legge fondamentale degli abitanti di Aci Trezza, chiusi in un gretto egoismo, ciechi alle disgrazie altrui e sordi ai richiami della pietà e della solidarietà.

Il sogno del benessere

Il giovane ‘Ntoni lascia il paese per il servizio militare. Vede quindi il mondo e rimane abbagliato dalle illusioni del progresso. Quando ritorna ad Aci Trezza, non accetta più di spezzarsi la schiena con rassegnazione e pazienza, ma vuole andarsene a fare fortuna, per mangiare «pasta e carne tutti i giorni».

Il suo sogno però va incontro a un completo fallimento, non realizza i suoi sogni ma torna in paese dopo esser stato in prigione, ridotto come un pezzente.

L’ideale dell’ostrica

Padron ‘Ntoni testimonia per tutto il romanzo l’’ideale dell’ostrica. Cosa accade a chi cerca di cambiare la sua situazione? La sconfitta. Infatti l’uomo può essere felice solo nella «rassegnazione coraggiosa» che lo fa rimanere tenacemente attaccato allo scoglio sul quale la fortuna lo ha lasciato cadere.

Per Verga il desiderio di migliorare la propria condizione è figlia dell’arroganza di chi, credendosi arbitro del proprio destino si ribella al fato. E chi prova questa strada non può che restare sconfitto, vinto.

Le novelle del verismo

Le novelle veriste

La nuova stagione dello scrittore si può far iniziare con la raccolta di novelle intitolata Vita dei campi, pubblicata a Milano dall’editore Treves nel 1880, che può essere considerata “il primo capolavoro della narrativa verghiana; un libro che contiene alcune tra le sue più celebri novelle.

In queste novelle Verga descrive, dal punto di vista popolare, gli eventi e le situazioni di quell’ambiente contadino siciliano che egli conosceva bene e a cui era particolarmente legato, focalizzando l’attenzione sul piccolo mondo locale.

Novelle rusticane è una raccolta di 12 novelle pubblicate a Torino, dall’editore Casanova nel 1883. Le novelle sono percorse da un cupo pessimismo. Le novelle rusticane sono il secondo scritto verista di Verga e tratta la tematica della “roba”. Qui Verga introduce le tematiche socio-economiche della Sicilia del tempo per cui secondo la “legge del più forte” solo chi riesce ad accumulare più beni, più roba, riesce a far fronte agli imprevisti.

Gli artifici narrativi

In tutte le sue opere veriste Verga ricorre a degli artifici narrativi che caratterizzano tutte le sue opere.

La rinuncia al “ritratto” e al “narratore onnisciente”

Il primo aspetto caratteristico è la rinuncia a tratteggiare il “ritratto” dei personaggi. La narrazione inizia e il lettore ha l’illusione di trovarsi realmente immerso nella realtà vissuta dai personaggi. Inoltre Verga prende le distanze dal “narratore onnisciente”, non è più il narratore a farsi mediatore, ma la narrazione procede e avvolge il lettore. Il racconto perde così il suo carattere di finzione per diventare “documento umano”, per diventare testimone di fatti realmente accaduti.

Il narratore popolare

Verga segue la strada dell’impersonalità e supera i postulati della scuola naturalista. Infatti lo scrittore catanese non si limita ad adottare il ruolo impassibile del narratore-scienziato, ma affida la voce narrante all’interno del mondo rappresentato. Al posto di un narratore tradizionale Verga adotta il punto di vista di un narratore popolare, che nei Malavoglia si identifica nella comunità dei paesani di Aci Trezza, popolani che sono talvolta attori e talvolta spettatore dei fatti narrati. In questo modo la mano dell’artista rimane assolutamente invisibile e l’opera d’arte sembra essersi fatta da sé. Uno stesso coro di parlanti popolari lo troviamo nella novella Libertà in cui il narratore corale si identifica invece con la comunità degli abitanti di Bronte, il paese insorto contro i “cappelli”. Si noti come la narrazione avvenga attraverso la rappresentazione di discorsi, di gesti, più che attraverso la descrizione di eventi e di personaggi

Il “discorso indiretto libero”

Per conferire al racconto l’immediatezza della testimonianza popolare, Verga utilizza un linguaggio molto vicino a quello dei suoi personaggi; per questo tratta la sintassi con grande libertà, ricorrendo frequentemente al “discorso indiretto libero”. Il discorso indiretto libero è un particolare modo di riferire le parole i pensieri all’interno della narrazione. In pratica si riporta un enunciato in terza persona senza che ci siano verbi e introdurlo. La frase “ei possedeva idee strane, Malpelo.” è un esempio di discorso indiretto libero perché la frase viene riportata senza che ci sia nessun verbo che introduce l’affermazione.

Nella novella Libertà tutta la prima parte è realizzata tramite il “discorso indiretto libero”

L’artificio della regressione

Il narratore di Verga è un anonimo narratore popolare che appartiene allo stesso livello sociale e culturale dei personaggi che agiscono all’interno della vicenda. Questo narratore popolare veicola la visione caratteristica della popolazione che abita le novelle verghiane. Grazie a questo artificio lo scrittore deve operare una regressione dalla sua condizione a quella dei personaggi che lui mette in scena. Verga utilizza quindi un linguaggio nuovo, mutuato da quello popolare caratteristico dei suoi protagonisti.

L’artificio dello straniamento

La definizione “artificio dello straniamento” è stata introdotta da Romano Luperini, critico letterario contemporaneo, per spiegare alcuni effetti delle tecniche narrative di Verga. Lo studioso spiega che l’artificio dello straniamento si fonda su due elementi:

- la differenza tra il punto di vista del narratore e il punto di vista dell’autore

- la rappresentazione di quello che è normale come se fosse strano e anche, al contrario, la rappresentazione di ciò che è strano come se fosse normale.

Ad esempio l’affetto di Rosso Malpelo per il padre e la sua decisione di non vendere i suoi attrezzi da lavoro viene giudicata strana dal narratore, che dichiara “Ei possedeva delle idee strane, Malpelo!”

L’autore ci propone un doppio punto di vista uno normale e uno strano, in sostanza verga offre al lettore la possibilità, mai esplicitamente espressa, di un doppio giudizio.

La rappresentazione del sentimento

Un altro espediente tecnico di cui si avvale Verga è la rinuncia alla descrizione dei moti dell’animo dei protagonisti, che è tipica del narratore onnisciente. Pensieri, sentimenti ed emozioni non vengono descritti ma traspaiono dagli atteggiamenti esteriori, che sono osservati e testimoniati dallo sguardo del testimone-osservatore che è sempre il narratore popolare.

Il ciclo dei Vinti

Dopo il successo di Nedda, Verga inizia un altro bozzetto siciliano, Padron ‘Ntoni, che da semplice novella diventa poi uno dei romanzi più famosi dello scrittore catanese. Questo romanzo, intitolato I Malavoglia, è solo il primo dei cinque romanzi che costituiscono Il ciclo dei Vinti.

Infatti Verga aveva previsto di scrivere cinque romanzi I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, La duchessa de Leyra, l’Onorevole Scipioni e L’uomo di lusso. Con essi il poeta voleva raccontare la storia di cinque sfortunate ambizioni, voleva rappresentare la lotta per la vita, che caratterizza tutti gli uomini, di ogni classe sociale, dal mendicante al politico, dal contadino all’artista.

L’intenzione è quella di descrivere le sfide affrontate da esponenti dei ceti più bassi come i marinai, passando attraverso la borghesia, la raffinatezza dell’aristocrazie, il mondo intellettuale e politico e dimostrare che tutti, nonostante le diverse condizioni, vengono sconfitti dalla vita, vinti.

Il progetto però rimase incompiuto e Verga non andò oltre l’abbozzo dei primi capitoli della Duchessa de Leyra.

La visione della vita di Verga è pessimista. Lui è convinto che esista una legge universale che governa tutti i destini umani per cui ogni vita umana affronta una lotta di tutti contro tutti senza pietà e senza quartiere; questa lotta è governata solo dall’egoismo, dal calcolo e dall’interesse.

In tale contesto i deboli sono destinati a soccombere e i forti a prevalere. Non si parla quindi di vizi e di virtù, perché essi presuppongono la libera scelta dell’uomo, perché per Verga il comportamento umano è determinato senza scampo dalle leggi brutali della lotta per la sopravvivenza e l’autoaffermazione.

La lotta per la sopravvivenza, il bisogno, è il motore della società e della storia umana.

L’idea positivista del “progresso infinito” appare a Verga solo una brutale macina da cui nessuno, a nessun livello sociale, può salvarsi. Infatti il vincitore di oggi sarà schiacciato a sua volta dai vincitori di domani.

I Malavoglia

Nel paesino di Aci Trezza, alle pendici dell’Etna, vive la famiglia Toscano, soprannominata Malavoglia. La famiglia è composta dal patriarca padron ‘Ntoni, dal figlio Bastianazzo, sposato con la minuta Maruzza, detta la Longa, e dai loro cinque figli: il giovane ‘Ntoni, Luca, Mena, Alessi e Lia.

I Malavoglia sono una famiglia che se la passa abbastanza bene, perché hanno una casa, la casa del nespolo, e una barca, la Provvidenza.

| Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ‘Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un pugno che sembrava fatto di legno di noce – Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro. Diceva pure, – Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron ‘Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. […] Padron ‘Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, «perché il motto degli antichi mai mentì»: – «Senza pilota barca non cammina» – «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» – oppure – «Fa’ il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» – «Contentati di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del nespolo prosperava. |

I Malavoglia sono marinai e vivono onestamente di pesca fino alla partenza del giovane ‘Ntoni per il servizio militare; la vicenda è ambientata nei primi anni dell’Unità d’Italia.

La partenza del primogenito costituisce una perdita di forza lavoro per la famiglia e questo spinge il padre, Bastianazzo a cercare di integrare il bilancio familiare attraverso il commercio. Così Bastianazzo acquista una partita di lupini, a credito dallo zio Crocifisso, l’usuraio del paese. Ma una burrasca improvvisa provoca il naufragio della barca, la perdita del carico di lupini e la morte di Bastianazzo. La tragedia non riguarda solo la perdita umana ma anche il debito che grava ormai sulla famiglia. La situazione peggiora al rientro di ‘Ntoni dalla leva, perché non sa più adattarsi alla vita di prima.

A partire da questo momento, le disgrazie si moltiplicano. Perdute la barca e la casa, i Malavoglia si riducono a lavorare a giornata, Luca muore in battaglia, Maruzza muore di colera, Lia si perde sulla cattiva strada, ‘Ntoni finisce in carcere e padron ‘Ntoni, il patriarca, testimone della saggezza popolare e tradizionale, spezzato da tante sventure, muore miseramente in ospedale.

Ma alla fine Alessi, riscattata la casa del nespolo, riuscirà ad avviare la rinascita della famiglia.

Il bisogno

L’interesse economico, il bisogno, è il motore principale dell’intreccio romanzesco, perché, non solo motiva e guida le azioni, ma stabilisce sistema dei valori e gerarchie sociali: solo chi ha «delle barche sull’acqua e delle tegole al sole» gode di stima e considerazione. Quando i Malavoglia perdono la casa e la barca si ritrovano senza nulla e finiscono nella categoria dei reietti.

Solo l’interesse e il bisogno fanno combinare affari e matrimoni. Solo chi possiede ha diritti. Badare ai propri interessi è la legge fondamentale degli abitanti di Aci Trezza, chiusi in un gretto egoismo, ciechi alle disgrazie altrui e sordi ai richiami della pietà e della solidarietà.

Il sogno del benessere

Il giovane ‘Ntoni lascia il paese per il servizio militare. Vede quindi il mondo e rimane abbagliato dalle illusioni del progresso. Quando ritorna ad Aci Trezza, non accetta più di spezzarsi la schiena con rassegnazione e pazienza, ma vuole andarsene a fare fortuna, per mangiare «pasta e carne tutti i giorni».

Il suo sogno però va incontro a un completo fallimento, non realizza i suoi sogni ma torna in paese dopo esser stato in prigione, ridotto come un pezzente.

L’ideale dell’ostrica

Padron ‘Ntoni testimonia per tutto il romanzo l’’ideale dell’ostrica. Cosa accade a chi cerca di cambiare la sua situazione? La sconfitta. Infatti l’uomo può essere felice solo nella «rassegnazione coraggiosa» che lo fa rimanere tenacemente attaccato allo scoglio sul quale la fortuna lo ha lasciato cadere.

Per Verga il desiderio di migliorare la propria condizione è figlia dell’arroganza di chi, credendosi arbitro del proprio destino si ribella al fato. E chi prova questa strada non può che restare sconfitto, vinto.

Novelle

La Lupa – video lettura novella La lupa

da Vita dei campi (1880)

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna – e pure non era più giovane – era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano.

Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai – di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell’andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d’occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all’altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. – Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l’anima per lei.

Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e nessuno l’avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio.

Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere tranquillamente, col naso sui manipoli, e le diceva: – O che avete, gnà Pina? – Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando il sole batteva a piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando: – Che volete, gnà Pina? –

Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell’aia, stanchi dalla lunga giornata, ed i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: – Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce come il miele. Voglio te!

– Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella – rispose Nanni ridendo.

La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò; né più comparve nell’aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l’olio, perché egli lavorava accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta notte.

– Prendi il sacco delle olive, – disse alla figliuola, – e vieni -.

Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina, e gridava – Ohi! – alla mula perché non si arrestasse. – La vuoi mia figlia Maricchia? – gli domandò la gnà Pina. – Cosa gli date a vostra figlia Maricchia? – rispose Nanni. – Essa ha la roba di suo padre, e dippiù io le do la mia casa; a me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un po’ di pagliericcio. – Se è così se ne può parlare a Natale – disse Nanni. Nanni era tutto unto e sudicio dell’olio e delle olive messe a fermentare, e Maricchia non lo voleva a nessun patto; ma sua madre l’afferrò pe’ capelli, davanti al focolare, e le disse co’ denti stretti: – Se non lo pigli, ti ammazzo! –

La Lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa eremita. Non andava più di qua e di là; non si metteva più sull’uscio, con quegli occhi da spiritata. Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia, quegli occhi, si metteva a ridere, e cavava fuori l’abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figliuoli, e sua madre andava nei campi, a lavorare cogli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio, oppure scirocco di agosto, allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni, e gli uomini dormivano bocconi a ridosso del muro a tramontana. In quell’ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona, la gnà Pina era la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi, che si perdevano nell’afa, lontan lontano, verso l’Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull’orizzonte.

– Svegliati! – disse la Lupa a Nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa, col capo fra le braccia. – Svegliati, ché ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola -.

Nanni spalancò gli occhi imbambolati, tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col petto prepotente, e gli occhi neri come il carbone, e stese brancolando le mani.

– No! non ne va in volta femmina buona nell’ora fra vespero e nona! – singhiozzava Nanni, ricacciando la faccia contro l’erba secca del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli. – Andatevene! andatevene! non ci venite più nell’aia! –

Ella se ne andava infatti, la Lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi passi nelle stoppie calde, cogli occhi neri come il carbone.

Ma nell’aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla. Quando tardava a venire anzi, nell’ora fra vespero e nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, col sudore sulla fronte – e dopo si cacciava le mani nei capelli, e le ripeteva ogni volta: – Andatevene! andatevene! Non ci tornate più nell’aia! –

Maricchia piangeva notte e giorno, e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime e di gelosia, come una lupacchiotta anch’essa, allorché la vedeva tornare da’ campi pallida e muta ogni volta. – Scellerata! – le diceva. – Mamma scellerata!

– Taci!

– Ladra! ladra!

– Taci!

– Andrò dal brigadiere, andrò!

– Vacci!

E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere di nulla, e senza versare una lagrima, come una pazza, perché adesso l’amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e sudicio delle olive messe a fermentare.

Il brigadiere fece chiamare Nanni; lo minacciò sin della galera e della forca. Nanni si diede a singhiozzare ed a strapparsi i capelli; non negò nulla, non tentò di scolparsi. – È la tentazione! – diceva; – è la tentazione dell’inferno! – Si buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di mandarlo in galera.

– Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! Fatemi ammazzare, mandatemi in prigione! non me la lasciate veder più, mai! mai!

– No! – rispose invece la Lupa al brigadiere – Io mi son riserbato un cantuccio della cucina per dormirvi, quando gli ho data la mia casa in dote. La casa è mia; non voglio andarmene.

Poco dopo, Nanni s’ebbe nel petto un calcio dal mulo, e fu per morire; ma il parroco ricusò di portargli il Signore se la Lupa non usciva di casa. La Lupa se ne andò, e suo genero allora si poté preparare ad andarsene anche lui da buon cristiano; si confessò e comunicò con tali segni di pentimento e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del moribondo. E meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che il diavolo tornasse a tentarlo e a ficcarglisi nell’anima e nel corpo quando fu guarito. – Lasciatemi stare! – diceva alla Lupa – Per carità, lasciatemi in pace! Io ho visto la morte cogli occhi! La povera Maricchia non fa che disperarsi. Ora tutto il paese lo sa! Quando non vi vedo è meglio per voi e per me… –

Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano ne’ suoi gli facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio, e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza – e poi, come la Lupa tornava a tentarlo:

– Sentite! – le disse, – non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi ammazzo!

– Ammazzami, – rispose la Lupa, – ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci -.

Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare la scure dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. – Ah! malanno all’anima vostra! – balbettò Nanni.

Commento alla novella la lupa

Ambientata in un tipico paesino siciliano, la novella La lupa presenta uno degli elementi tipici della poetica verghiana: l’eclissi dell’autore.

La protagonista infatti viene immediatamente presentata come una donna magra, non più giovanissima ma ancora “divoratrice” di uomini a tal punto che tutti la conoscevano come la lupa.

Questo naturalmente non riflette il punto di vista dell’autore, uomo colto appartenente alla classe borghese e lontano dalle credenze popolari. Infatti Verga, a differenza del Manzoni, in tutta la novella rimane invisibile.

La vera voce narrante, invece, è allo stesso livello dei personaggi e può essere identificata nella società siciliana, fatta di pregiudizi ed arretratezza.

Non vengono descritte le riflessioni o i sentimenti della donna ma è evidente cosa pensino gli altri di lei.

La lupa viene vista come una creatura diabolica, lontana dal mondo religioso e perciò pericolosa, da emarginare.

Opposta invece è la visione della figlia Maricchia, compatita dalla gente in quanto pur essendo una bella e brava ragazza, è destinata a restare zitella per colpa della fama della madre.

La madre, indifferente alle maldicenze popolari, non si vergogna di mostrare le proprie passioni, neanche nei confronti di ragazzi anche molto giovani.

La donna si innamora infatti di Nanni, un giovane che mieteva con lei il fieno; non nasconde i propri istinti e si dichiara apertamente con una frase carica di passione: “Te voglio! Te che sei bello come il sole e dolce come il miele! Voglio te!”

Senza pudore, questa donna sembra in preda alla follia quando non solo il giovane rifiuta di stare con lei, ma addirittura le chiede in sposa la figlia Maricchia.

La donna non riesce a controllare i propri istinti, vittima delle proprie stesse passioni. Ed è proprio questa passione incontrollabile che la spinge a consegnare Maricchia a Nanni in cambio di una stanza nella loro casa.

Non è chiaro quanto Nanni sia innamorato di Maricchia e quanto sia interessato alla dote di lei. Comunque il matrimonio si combina quando Nanni viene a conoscenza della dote di Maricchia, nonostante il rifiuto della ragazza.

Nanni evidentemente è guidato dalla logica dell’interesse.

Maricchia non ha la forza sufficiente a ribellarsi alla madre che le impone questo matrimonio. La giovane donna poi, figlio dopo figlio si innamorerà anche del suo nanni. ma questo amore le costreà molto.

Possiamo inoltre individuare un parallelismo fra Pina (il nome vero della lupa) e la madre di malpelo. Entrambe infatti ignorano i sentimenti dei figli e li sfruttano solo per ricavarne un vantaggio. Mentre la prima utilizza la figlia per avvicinarsi all’uomo da cui è attratta, la seconda sfrutta il figlio, lo manda a lavorare ma senza preoccuparsi mai di dargli una carezza.

Dopo il matrimonio dei due giovani, il desiderio della madre diventa ancora più forte. Durante la giornata la gnà Pina va a lavorare nei campi pur di stargli vicina, mentre la figlia resta a prendersi cura dei figli.

Con quello sguardo da spiritata la donna tenta continuamente il povero Nanni, ossessionata com’è da quell’impulso erotico chela travolge, evitata da tutti perché temuta, come il diavolo.

Questa era la diversità della protagonista.

In quel paesino superstizioso e bigotto la donna, che Dante avrebbe collocato fra i lussuriosi tra Semiraminde e Didone, è vista come un essere maledetto.

L’autore mostra quanto siano lontani il popolo e la protaonista. Lei è una donna a cui nessuno riesce a resistere, che “spolpa” mariti e li attira con le labbra rosse (simbolo di passione), gli occhi neri come il carbone (simbolo di impurità) e il seno prorompente (simbolo di sfacciataggine).

E neanche Nanni riesce a resistere a quella tentazione. La sensualità della donna, accentuata dalla calura afosa e dai ciottoli infuocati portano l’uomo sulla via del peccato.

Tuttavia per la visione popolare Nanni non è un marito infedele ma un pover uomo che, tentato dal diavolo, ha cercato di vincere i propri istinti umani con tutte le proprie forze.

In questa situazione anche Maricchia subisce una trasformazione. Da mite e desiderosa di bei sentimenti diventa una donna dagli occhi ardenti di gelosia, capace di denunciare la madre e di chiedere giustizia.

Ma purtroppo i tentativi della figlia sono destinati a fallire.

Nonostante infatti il marito ammetta la propria colpa, il brigadiere non può far nulla perché la casa è della lupa.

Neanche il giovane riesce più a controllare i propri istinti e per questo preferirebbe morire o andare in galera piuttosto che essere nuovamente tentato dalla donna.

E il suo desiderio sta per realizzarsi. Colpito infatti nel petto da un calcio di un mulo arriva vicinissimo alla morte.

Ma il tormento di Nanni non è destinato ad aver fine. Riesce infatti a guarire fisicamente ma non è in pace.

Prega molto, si dedica alla chiesa per riuscire ad allontanare il male, la tentazione. Ma nulla riesce a donargli serenità, è ancora vulnerabile alle insistenze seduttive della Lupa.

E lei, come un’eroina, senza paura va incontro alla morte, dopo una vita trascorsa vittima delle proprie passioni.

Cavalleria rusticana – Video lettura integrale novella

da “Vita dei campi” (1880)

Turiddu Macca, il figlio della gnà Nunzia, come tornò da fare il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in piazza coll’uniforme da bersagliere e il berretto rosso, che sembrava quella della buona ventura, quando mette su banco colla gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano cogli occhi, mentre andavano a messa col naso dentro la mantellina, e i monelli gli ronzavano attorno come le mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo, e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni, levando la gamba, come se desse una pedata.

Ma con tutto ciò Lola di massaro Angelo non si era fatta vedere né alla messa, né sul ballatoio, ché si era fatta sposa con uno di Licodia, il quale faceva il carrettiere e aveva quattro muli di Sortino in stalla. Dapprima Turiddu come lo seppe, santo diavolone! voleva trargli fuori le budella della pancia, voleva trargli, a quel di Licodia! Però non ne fece nulla, e si sfogò coll’andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella.

– Che non ha nulla da fare Turiddu della gnà Nunzia, – dicevano i vicini, – che passa la notte a cantare come una passera solitaria?

Finalmente s’imbatté in Lola che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo, e al vederlo, non si fece né bianca né rossa quasi non fosse stato fatto suo.

– Beato chi vi vede! – le disse.

– Oh, compare Turiddu, me l’avevano detto che siete tornato al primo del mese.

– A me mi hanno detto delle altre cose ancora! – rispose lui. – Che è vero che vi maritate con compare Alfio, il carrettiere?

– Se c’è la volontà di Dio! – rispose Lola tirandosi sul mento le due cocche del fazzoletto.

– La volontà di Dio la fate col tira e molla come vi torna conto! E la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gnà Lola! –

Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo, ma la voce gli si era fatta roca; ed egli andava dietro alla ragazza dondolandosi colla nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei, in coscienza, rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole.

– Sentite, compare Turiddu, – gli disse alfine, – lasciatemi raggiungere le mie compagne. Che direbbero in paese se mi vedessero con voi?…

– È giusto, – rispose Turiddu; – ora che sposate compare Alfio, che ci ha quattro muli in stalla, non bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mula baia, e quel pezzetto di vigna sullo stradone, nel tempo ch’ero soldato. Passò quel tempo che Berta filava, e voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile, e mi regalaste quel fazzoletto, prima d’andarmene, che Dio sa quante lacrime ci ho pianto dentro nell’andar via lontano tanto che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora addio, gnà Lola, facemu cuntu ca chioppi e scampau, e la nostra amicizia finiu -.

La gnà Lola si maritò col carrettiere; e la domenica si metteva sul ballatoio, colle mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli d’oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare per la stradicciuola, colla pipa in bocca e le mani in tasca, in aria d’indifferenza, e occhieggiando le ragazze; ma dentro ci si rodeva che il marito di Lola avesse tutto quell’oro, e che ella fingesse di non accorgersi di lui quando passava.

– Voglio fargliela proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia! – borbottava.

Di faccia a compare Alfio ci stava massaro Cola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, e aveva una figliuola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che entrò camparo da massaro Cola, e cominciò a bazzicare per la casa e a dire le paroline dolci alla ragazza.

– Perché non andate a dirle alla gnà Lola ste belle cose? – rispondeva Santa.

– La gnà Lola è una signorona! La gnà Lola ha sposato un re di corona, ora!

– Io non me li merito i re di corona.

– Voi ne valete cento delle Lole, e conosco uno che non guarderebbe la gnà Lola, né il suo santo, quando ci siete voi, ché la gnà Lola, non è degna di portarvi le scarpe, non è degna.

– La volpe quando all’uva non poté arrivare…

– Disse: come sei bella, racinedda mia!

– Ohè! quelle mani, compare Turiddu.

– Avete paura che vi mangi?

– Paura non ho né di voi, né del vostro Dio.

– Eh! vostra madre era di Licodia, lo sappiamo! Avete il sangue rissoso! Uh! che vi mangerei cogli occhi.

– Mangiatemi pure cogli occhi, che briciole non ne faremo; ma intanto tiratemi su quel fascio.

– Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei!

Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sottomano, e non lo colse per miracolo.

– Spicciamoci, che le chiacchiere non ne affastellano sarmenti.

– Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come voi, gnà Santa.

– Io non sposerò un re di corona come la gnà Lola, ma la mia dote ce l’ho anch’io, quando il Signore mi manderà qualcheduno.

– Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo!

– Se lo sapete allora spicciatevi, ché il babbo sta per venire, e non vorrei farmi trovare nel cortile -.

Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi, poiché la nappa del berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore, e le ballava sempre dinanzi gli occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dell’uscio, la figliuola gli aprì la finestra, e stava a chiacchierare con lui ogni sera, che tutto il vicinato non parlava d’altro.

– Per te impazzisco, – diceva Turiddu, – e perdo il sonno e l’appetito.

– Chiacchiere.

– Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti!

– Chiacchiere.

– Per la Madonna che ti mangerei come il pane!

– Chiacchiere!

– Ah! sull’onor mio!

– Ah! mamma mia! –

Lola che ascoltava ogni sera, nascosta dietro il vaso di basilisco, e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu.

– E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più?

– Ma! – sospirò il giovinotto, – beato chi può salutarvi!

– Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa! – rispose Lola.

Turiddu tornò a salutarla così spesso che Santa se ne avvide, e gli batté la finestra sul muso. I vicini se lo mostravano con un sorriso, o con un moto del capo, quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule.

– Domenica voglio andare a confessarmi, ché stanotte ho sognato dell’uva nera! – disse Lola.

– Lascia stare! lascia stare! – supplicava Turiddu.

– No, ora che s’avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi.

– Ah! – mormorava Santa di massaro Cola, aspettando ginocchioni il suo turno dinanzi al confessionario dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. – Sull’anima mia non voglio mandarti a Roma per la penitenza! –

Compare Alfio tornò colle sue mule, carico di soldoni, e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste.

– Avete ragione di portarle dei regali, – gli disse la vicina Santa, – perché mentre voi siete via vostra moglie vi adorna la casa! –

Compare Alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull’orecchio, e a sentir parlare in tal modo di sua moglie cambiò di colore come se l’avessero accoltellato. – Santo diavolone! – esclamò, – se non avete visto bene, non vi lascierò gli occhi per piangere! a voi e a tutto il vostro parentado!

– Non son usa a piangere! – rispose Santa, – non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi Turiddu della gnà Nunzia entrare di notte in casa di vostra moglie.

– Va bene, – rispose compare Alfio, – grazie tante -.

Turiddu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più di giorno per la stradicciuola, e smaltiva l’uggia all’osteria, cogli amici. La vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto di salsiccia. Come entrò compare Alfio, soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che era venuto per quell’affare e posò la forchetta sul piatto.

– Avete comandi da darmi, compare Alfio? – gli disse.

– Nessuna preghiera, compare Turiddu, era un pezzo che non vi vedevo, e voleva parlarvi di quella cosa che sapete voi -.

Turiddu da prima gli aveva presentato un bicchiere, ma compare Alfio lo scansò colla mano. Allora Turiddu si alzò e gli disse:

– Son qui, compar Alfio -.

Il carrettiere gli buttò le braccia al collo.

– Se domattina volete venire nei fichidindia della Canziria potremo parlare di quell’affare, compare.

– Aspettatemi sullo stradone allo spuntar del sole, e ci andremo insieme -.

Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l’orecchio del carrettiere, e così gli fece promessa solenne di non mancare.

Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti, e accompagnarono Turiddu sino a casa. La gnà Nunzia, poveretta, l’aspettava sin tardi ogni sera.

– Mamma, – le disse Turiddu, – vi rammentate quando sono andato soldato, che credevate non avessi a tornar più? Datemi un bel bacio come allora, perché domattina andrò lontano -.

Prima di giorno si prese il suo coltello a molla, che aveva nascosto sotto il fieno, quando era andato coscritto, e si mise in cammino pei fichidindia della Canziria.

– Oh! Gesummaria! dove andate con quella furia? – piagnucolava Lola sgomenta, mentre suo marito stava per uscire.

– Vado qui vicino, – rispose compar Alfio, – ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più -.

Lola, in camicia, pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato fra Bernardino dai Luoghi Santi, e recitava tutte le avemarie che potevano capirvi.

– Compare Alfio, – cominciò Turiddu dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto, e col berretto sugli occhi, – come è vero Iddio so che ho torto e mi lascierei ammazzare. Ma prima di venir qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire, col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse, e quant’è vero Iddio vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella.

– Così va bene, – rispose compare Alfio, spogliandosi del farsetto, – e picchieremo sodo tutt’e due -.

Entrambi erano bravi tiratori; Turiddu toccò la prima botta, e fu a tempo a prenderla nel braccio; come la rese, la rese buona, e tirò all’anguinaia.

– Ah! compare Turiddu! avete proprio intenzione di ammazzarmi!

– Sì, ve l’ho detto; ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi.

– Apriteli bene, gli occhi! – gli gridò compar Alfio, – che sto per rendervi la buona misura -.

Come egli stava in guardia tutto raccolto per tenersi la sinistra sulla ferita, che gli doleva, e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi all’avversario.

– Ah! – urlò Turiddu accecato, – son morto -.

Ei cercava di salvarsi, facendo salti disperati all’indietro; ma compar Alfio lo raggiunse con un’altra botta nello stomaco e una terza alla gola.

– E tre! questa è per la casa che tu m’hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le galline -.

Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichidindia e poi cadde come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non poté profferire nemmeno: – Ah, mamma mia! –

Di Voceditenore – mascagni.orgTrasferito da en.wikipedia su Commons., Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5149184

Rosso Malpelo – Video lettura novella

Vita dei campi (1883)

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo.

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni.

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro.

Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po’ di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po’ di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c’ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di rena rossa, che la sua sorella s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Caverna, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto in quella stessa cava.

Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato altra volta per sostegno dell’ingrottato, e dacché non serviva più, s’era calcolato, così ad occhio col padrone, per 35 o 40 carra di rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed era l’asino da basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, e si contentava di buscarsi il pane colle sue braccia, invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar brighe. Malpelo faceva un visaccio, come se quelle soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così piccolo com’era aveva di quelle occhiate che facevano dire agli altri: – Va là, che tu non ci morrai nel tuo letto, come tuo padre -.

Invece nemmen suo padre ci morì, nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia. Zio Mommu lo sciancato, aveva detto che quel pilastro lì ei non l’avrebbe tolto per venti onze, tanto era pericoloso; ma d’altra parte tutto è pericolo nelle cave, e se si sta a badare a tutte le sciocchezze che si dicono, è meglio andare a fare l’avvocato.

Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l’avemaria era suonata da un pezzo, e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n’erano andati dicendogli di divertirsi a grattar la rena per amor del padrone, o raccomandandogli di non fare la morte del sorcio. Ei, che c’era avvezzo alle beffe, non dava retta, e rispondeva soltanto cogli «ah! ah!» dei suoi bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava:

– Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata! – e così andava facendo il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto, il cottimante!

Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio. Il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco, come se avesse il mal di pancia, e dicesse ohi! anch’esso. Malpelo andava sgomberando il terreno, e metteva al sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino.

Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli: – Tirati in là! – oppure: – Sta attento! Bada se cascano dall’alto dei sassolini o della rena grossa, e scappa! – Tutt’a un tratto, punf! Malpelo, che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un tonfo sordo, come fa la rena traditora allorché fa pancia e si sventra tutta in una volta, ed il lume si spense.

L’ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe cambiato la sua poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo che aveva fatto la morte del sorcio. Tutte le femminucce di Monserrato, strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia ch’era toccata a comare Santa, la sola, poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti invece, quasi avesse la terzana. L’ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era accaduta da circa tre ore, e Misciu Bestia doveva già essere bell’e arrivato in Paradiso, andò proprio per scarico di coscienza, con scale e corde, a fare il buco nella rena. Altro che quaranta carra! Lo sciancato disse che a sgomberare il sotterraneo ci voleva almeno una settimana. Della rena ne era caduta una montagna, tutta fina e ben bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata colle mani, e dovea prendere il doppio di calce. Ce n’era da riempire delle carra per delle settimane. Il bell’affare di mastro Bestia!

Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia ed urlava, come una bestia davvero.

– To’! – disse infine uno. – È Malpelo! Di dove è saltato fuori, adesso?

– Se non fosse stato Malpelo non se la sarebbe passata liscia… –

Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie colà, nella rena, dentro la buca, sicché nessuno s’era accorto di lui; e quando si accostarono col lume, gli videro tal viso stravolto, e tali occhiacci invetrati, e la schiuma alla bocca da far paura; le unghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle mani tutte in sangue. Poi quando vollero toglierlo di là fu un affar serio; non potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato, e dovettero afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza.

Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo condusse per mano; giacché, alle volte, il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Lui non volle più allontanarsi da quella galleria, e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto a suo padre. Spesso, mentre scavava, si fermava bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi stralunati, e sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli susurrasse nelle orecchie, dall’altra parte della montagna di rena caduta. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi, e il pane lo buttava al cane, quasi non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene, perché i cani non guardano altro che la mano che gli dà il pane, e le botte, magari. Ma l’asino, povera bestia, sbilenco e macilento, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col manico della zappa, e borbottava:

– Così creperai più presto! –

Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava al pari di quei bufali feroci che si tengono coll’anello di ferro al naso. Sapendo che era malpelo, ei si acconciava ad esserlo il peggio che fosse possibile, e se accadeva una disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o che un asino si rompeva una gamba, o che crollava un tratto di galleria, si sapeva sempre che era stato lui; e infatti ei si pigliava le busse senza protestare, proprio come se le pigliano gli asini che curvano la schiena, ma seguitano a fare a modo loro. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava che si volesse vendicare sui deboli di tutto il male che s’immaginava gli avessero fatto gli altri, a lui e al suo babbo. Certo ei provava uno strano diletto a rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti ed i soprusi che avevano fatto subire a suo padre, e del modo in cui l’avevano lasciato crepare. E quando era solo borbottava: – Anche con me fanno così! e a mio padre gli dicevano Bestia, perché egli non faceva così! – E una volta che passava il padrone, accompagnandolo con un’occhiata torva: – È stato lui! per trentacinque tarì! – E un’altra volta, dietro allo Sciancato: – E anche lui! e si metteva a ridere! Io l’ho udito, quella sera! –

Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s’era lussato il femore, e non poteva far più il manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che gli avevano messo nome Ranocchio; ma lavorando sotterra, così Ranocchio com’era, il suo pane se lo buscava. Malpelo gliene dava anche del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano.

Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza misericordia, e se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicendogli: – To’, bestia! Bestia sei! Se non ti senti l’animo di difenderti da me che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo e da quello! –

O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: – Così, come ti cuocerà il dolore delle busse, imparerai a darne anche tu! – Quando cacciava un asino carico per la ripida salita del sotterraneo, e lo vedeva puntare gli zoccoli, rifinito, curvo sotto il peso, ansante e coll’occhio spento, ei lo batteva senza misericordia, col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole scoperte. Alle volte la bestia si piegava in due per le battiture, ma stremo di forze, non poteva fare un passo, e cadeva sui ginocchi, e ce n’era uno il quale era caduto tante volte, che ci aveva due piaghe alle gambe. Malpelo soleva dire a Ranocchio: – L’asino va picchiato, perché non può picchiar lui; e s’ei potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi -.

Oppure: – Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; così gli altri ti terranno da conto, e ne avrai tanti di meno addosso -.

Lavorando di piccone o di zappa poi menava le mani con accanimento, a mo’ di uno che l’avesse con la rena, e batteva e ribatteva coi denti stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo padre. – La rena è traditora, – diceva a Ranocchio sottovoce; – somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia, e se sei più forte, o siete in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre, ed egli non batteva altro che la rena, perciò lo chiamavano Bestia, e la rena se lo mangiò a tradimento, perché era più forte di lui -.

Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ragazzo piagnucolava a guisa di una femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo sgridava: – Taci, pulcino! – e se Ranocchio non la finiva più, ei gli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio: – Lasciami fare; io sono più forte di te -. Oppure gli dava la sua mezza cipolla, e si contentava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle spalle, aggiungendo: – Io ci sono avvezzo -.

Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile, o di cinghia da basto, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi colle braccia e la schiena rotta da quattordici ore di lavoro; anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei diceva che la razione di busse non gliel’aveva levata mai, il padrone; ma le busse non costavano nulla. Non si lamentava però, e si vendicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse messo la coda il diavolo: perciò ei si pigliava sempre i castighi, anche quando il colpevole non era stato lui. Già se non era stato lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai: per altro sarebbe stato inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo di dire la verità, e di scolparsi, ei ripeteva: – A che giova? Sono malpelo! – e nessuno avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e le spalle sempre fosse effetto di fiero orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si sapeva nemmeno se la sua fosse salvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta mai una carezza da lui, e quindi non gliene faceva mai.

Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena rossa, e quei cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico della scopa, scoprendolo sull’uscio in quell’arnese, ché avrebbe fatto scappare il suo damo se vedeva con qual gente gli toccava imparentarsi; la madre era sempre da questa o da quella vicina, e quindi egli andava a rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato. Per questo, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso che di andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia alle lucertole e alle altre povere bestie che non gli avevano fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le beffe e le sassate degli altri fanciulli non gli piacevano.

La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, ed egli era ridotto veramente come quei cani, che a furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello, finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e diventano affamati, spelati e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, nella cava della rena, brutto, cencioso e lercio com’era, non lo beffavano più, e sembrava fatto apposta per quel mestiere persin nel colore dei capelli, e in quegli occhiacci di gatto che ammiccavano se vedevano il sole. Così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni ed anni senza uscirne mai più, ed in quei sotterranei, dove il pozzo d’ingresso è a picco, ci si calan colle funi, e ci restano finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati dodici o tredici lire, quando stanno per portarli alla Plaja, a strangolarli; ma pel lavoro che hanno da fare laggiù sono ancora buoni; e Malpelo, certo, non valeva di più; se veniva fuori dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani per aiutarsi colla fune, e doveva andare a portare a sua madre la paga della settimana.

Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui ponti, in alto, in mezzo all’azzurro del cielo, col sole sulla schiena, – o il carrettiere, come compare Gaspare, che veniva a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pipa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna; – o meglio ancora, avrebbe voluto fare il contadino, che passa la vita fra i campi, in mezzo ai verde, sotto i folti carrubbi, e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato lui. E pensando a tutto ciò, narrava a Ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore, e dava ancora della rena fina e bruciata che il carrettiere veniva a caricare colla pipa in bocca, e dondolandosi sulle stanghe, e gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei calzoni di fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva paura, ma egli no. Ei pensava che era stato sempre là, da bambino, e aveva sempre visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. Allora stendeva le braccia a destra e a sinistra, e descriveva come l’intricato laberinto delle gallerie si stendesse sotto i loro piedi all’infinito, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara nera e desolata, sporca di ginestre riarse, e come degli uomini ce n’erano rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel buio, e che camminano da anni e camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo pel quale sono entrati, e senza poter udire le strida disperate dei figli, i quali li cercano inutilmente.

Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di mastro Misciu, ei fu colto da tal tremito che dovettero tirarlo all’aria aperta colle funi, proprio come un asino che stesse per dar dei calci al vento. Però non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né il rimanente di mastro Misciu; sebbene i pratici affermarono che quello dovea essere il luogo preciso dove il pilastro gli si era rovesciato addosso; e qualche operaio, nuovo al mestiere, osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, che aveva sbatacchiato il Bestia di qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi dall’altra.

Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la rena anche il piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa, gliela dessero a lui sul capo, la zappa. Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria, e non volle più tornare da quelle parti. Due o tre giorni dopo scopersero infatti il cadavere di mastro Misciu, coi calzoni indosso, e steso bocconi che sembrava imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto penar molto a finire, perché il pilastro gli si era piegato proprio addosso, e l’aveva sepolto vivo: si poteva persino vedere tutt’ora che mastro Bestia avea tentato istintivamente di liberarsi scavando nella rena, e avea le mani lacerate e le unghie rotte.

– Proprio come suo figlio Malpelo! – ripeteva lo sciancato – ei scavava di qua, mentre suo figlio scavava di là -. Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo.

Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che caricava la rena caduta e gli asini morti, ché stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno, e di carne battezzata. La vedova rimpiccolì i calzoni e la camicia, e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a nuovo per la prima volta. Solo le scarpe furono messe in serbo per quando ei fosse cresciuto, giacché rimpiccolire le scarpe non si potevano, e il fidanzato della sorella non le aveva volute le scarpe del morto.

Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che fossero dolci e lisci come le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fossero così ruvide e callose. Le scarpe poi, le teneva appese a un chiodo, sul saccone, quasi fossero state le pantofole del papa, e la domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava; poi le metteva per terra, l’una accanto all’altra, e stava a guardarle, coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimuginando chi sa quali idee in quel cervellaccio.

Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del padre, se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l’età sua; e quando gli aveano chiesto se voleva venderli, che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo padre li aveva resi così lisci e lucenti nel manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse lavorato cento e poi cento anni. In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l’asino grigio; e il carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara.

– Così si fa, – brontolava Malpelo; – gli arnesi che non servono più, si buttano lontano -.

Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva a forza anche Ranocchio, il quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o brutta; e stava a considerare con l’avida curiosità di un monellaccio i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. I cani scappavano guaendo, come comparivano i ragazzi, e si aggiravano ustolando sui greppi dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che Ranocchio li scacciasse a sassate. – Vedi quella cagna nera, – gli diceva, – che non ha paura delle tue sassate? Non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole al grigio? Adesso non soffre più -. L’asino grigio se ne stava tranquillo, colle quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a vuotargli le occhiaie profonde, e a spolpargli le ossa bianche; i denti che gli laceravano le viscere non lo avrebbero fatto piegare di un pelo, come quando gli accarezzavano la schiena a badilate, per mettergli in corpo un po’ di vigore nel salire la ripida viuzza. – Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei colpi di zappa e delle guidalesche; anch’esso quando piegava sotto il peso, o gli mancava il fiato per andare innanzi, aveva di quelle occhiate, mentre lo battevano, che sembrava dicesse: «Non più! non più!». Ma ora gli occhi se li mangiano i cani, ed esso se ne ride dei colpi e delle guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta denti. Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio -.

La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in picchi e burroni, nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che venisse a cantarci. Non si udiva nulla, nemmeno i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che la terra lì sotto era tutta vuota dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso la valle; tanto che una volta un minatore c’era entrato da giovane, e n’era uscito coi capelli bianchi, e un altro, cui s’era spenta la candela, aveva invano gridato aiuto per anni ed anni.

– Egli solo ode le sue stesse grida! – diceva, e a quell’idea, sebbene avesse il cuore più duro della sciara, trasaliva.

– Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d’andare. Ma io sono Malpelo, e se non torno più, nessuno mi cercherà -.

Pure, durante le belle notti d’estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara, e la campagna circostante era nera anch’essa, come la lava, ma Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell’alto; perciò odiava le notti di luna, in cui il mare formicola di scintille, e la campagna si disegna qua e là vagamente – perché allora la sciara sembra più bella e desolata.

– Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, – pensava Malpelo, – dovrebbe essere buio sempre e da per tutto -.

La civetta strideva sulla sciara, e ramingava di qua e di là; ei pensava:

– Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra, e si dispera perché non può andare a trovarli -.

Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perché chi è costretto a star solo non deve aver paura di nulla, e nemmeno l’asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano, ora che le sue carni non sentivano più il dolore di esser mangiate.

– Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti, – gli diceva, – e allora era tutt’altra cosa. Ma adesso che ti tocca a viver sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, che son topi vecchi con le ali; quelli ci stanno volentieri in compagnia dei morti -.

Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le stelle lassù in alto; e gli raccontava che lassù c’era il paradiso, dove vanno a stare i morti che sono stati buoni, e non hanno dato dispiaceri ai loro genitori. – Chi te l’ha detto? – domandava Malpelo, e Ranocchio rispondeva che glielo aveva detto la mamma.

Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso che la sa lunga. – Tua madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti portar la gonnella -.

E dopo averci pensato un po’:

– Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano Bestia. Invece è là sotto, ed hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui che ho indosso io -.

Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera dovevano portarlo fuori dalla cava sull’asino, disteso fra le corbe, tremante di febbre come un pulcin bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestiere, e che per lavorare in una miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava nascervi. Malpelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato, e di mantenersi così sano e vigoroso in quell’aria malsana, e con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, e gli faceva animo alla sua maniera, sgridandolo e picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue; allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi gran male, così come l’aveva battuto, e a dimostrarglielo, si dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena, con un sasso; anzi un operaio, lì presente, gli sferrò un gran calcio sulle spalle: un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Malpelo non si mosse, e soltanto dopo che l’operaio se ne fu andato, aggiunse:

– Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di me, ti giuro! –

Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte sembrava soffocasse; la sera poi non c’era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto, e allorché lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l’occhio spento, preciso come quello dell’asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava:

– È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi! –

E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisognava sorvegliarlo.

Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perché allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si disperava come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana.

Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre strillasse a quel modo, mentre che da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. Ma il povero Ranocchio non gli dava retta; sembrava che badasse a contare quanti travicelli c’erano sul tetto. Allora il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perché il suo figliuolo era sempre stato debole e malaticcio, e l’aveva tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai. Egli invece era stato sano e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per lui, perché non aveva mai avuto timore di perderlo.

Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva anche per lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche di Ranocchio sarebbe stato così. Sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poiché anche la madre di Malpelo s’era asciugati i suoi, dopo che mastro Misciu era morto, e adesso si era maritata un’altra volta, ed era andata a stare a Cifali colla figliuola maritata, e avevano chiusa la porta di casa. D’ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe divenuto come il grigio o come Ranocchio, non avrebbe sentito più nulla.

Verso quell’epoca venne a lavorare nella cava uno che non s’era mai visto, e si teneva nascosto il più che poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione, e se lo pigliavano ce lo tornavano a chiudere per anni ed anni. Malpelo seppe in quell’occasione che la prigione era un luogo dove si mettevano i ladri, e i malarnesi come lui, e si tenevano sempre chiusi là dentro e guardati a vista.

Da quel momento provò una malsana curiosità per quell’uomo che aveva provata la prigione e ne era scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella vitaccia da talpa, e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, ché la prigione, in confronto, era un paradiso, e preferiva tornarci coi suoi piedi.

– Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione? – domandò Malpelo.

– Perché non sono malpelo come te! – rispose lo Sciancato. – Ma non temere, che tu ci andrai! e ci lascerai le ossa! –

Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo diverso. Una volta si doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa andava bene, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d’opera nel cavar fuori la rena. Ma a ogni modo, però, c’era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo, per tutto l’oro del mondo.