Canta l’epistola

Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.

Tommasino Unzio è uscito dal seminario perché aveva perso la vocazione. Tommasino Unzio si è tolto la maschera, quella del suddiacono.

Ma senza la maschera chi è, cosa rimane di lui?

Il problema di Tommasino era che perdendo la vocazione lui perde anche l’eredità vincolata che uno zio prete gli aveva lasciato.

Infatti il denaro era vincolato al suo rimanere in seminario. Così Tommasino ritorna a casa e, tra la derisione dei compaesani e la rabbia del padre, cerca faticosamente la sua via d’uscita!

| – Avevate preso gli Ordini? – Tutti no. Fino al Suddiaconato. – Ah, suddiacono. E che fa il suddiacono? – Canta l’Epistola; regge il libro al diacono mentre canta il Vangelo; amministra i vasi della Messa; tiene la patena avvolta nel velo in tempo del Canone. – Ah, dunque voi cantavate il Vangelo? – Nossignore. Il Vangelo lo canta il diacono; il suddiacono canta l’Epistola. – E vi allora cantavate l’Epistola? – Io? proprio io? Il suddiacono. – Canta l’Epistola? – Canta l’Epistola. Che c’era da ridere in tutto questo? Eppure, nella piazza aerea del paese, tutta frusciante di foglie secche, che s’oscurava e rischiarava a una rapida vicenda di nuvole e di sole, il vecchio dottor Fanti, rivolgendo quelle domande a Tommasino Unzio uscito or ora dal seminario senza più tonaca per aver perduto la fede, aveva composto la faccia caprigna a una tale aria, che tutti gli sfaccendati del paese, seduti in giro innanzi alla Farmacia dell’Ospedale, parte storcendosi e parte turandosi la bocca, s’erano tenuti a stento di ridere. Le risa erano prorotte squacquerate, appena andato via Tommasino inseguito da tutte quelle foglie secche, poi l’uno aveva preso a domandare all’altro: – Canta l’Epistola? E l’altro a rispondere: – Canta l’Epistola. E così a Tommasino Unzio, uscito suddiacono dal seminario senza più tonaca, per aver perduto la fede, era stato appiccicato il nomignolo di Canta l’Epistola. La fede si può perdere per centomila ragioni; e, in generale, chi perde la fede è convinto, almeno nel primo momento, di aver fatto in cambio qualche guadagno; non foss’altro, quello della libertà di fare e dire certe cose che, prima, con la fede non riteneva compatibili. Quando però cagione della perdita non sia la violenza di appetiti terreni, ma sete d’anima che non riesca più a saziarsi nel calice dell’altare e nel fonte dell’acqua benedetta, difficilmente chi perde la fede è convinto d’aver guadagnato in cambio qualche cosa. Tutt’al più, lì per lì, non si lagna della perdita, in quanto riconosce d’aver perduto in fine una cosa che non aveva più per lui alcun valore. Tommasino Unzio, con la fede, aveva poi perduto tutto, anche l’unico stato che il padre gli potesse dare, mercé un lascito condizionato d’un vecchio zio sacerdote. Il padre, inoltre, non s’era tenuto di prenderlo a schiaffi, a calci, e di lasciarlo parecchi giorni a pane e acqua, e di scagliargli in faccia ogni sorta di ingiurie e di vituperii. Ma Tommasino aveva sopportato tutto con dura e pallida fermezza, e aspettato che il padre si convincesse non esser quelli propriamente i mezzi più acconci per fargli ritornar la fede e la vocazione. Non gli aveva fatto tanto male la violenza, quanto la volgarità dell’atto così contrario alla ragione per cui s’era spogliato dell’abito sacerdotale. Ma d’altra parte aveva compreso che le sue guance, le sue spalle, il suo stomaco dovevano offrire uno sfogo al padre per il dolore che sentiva anche lui, cocentissimo, della sua vita irreparabilmente crollata e rimasta come un ingombro lì per casa. Volle però dimostrare a tutti che non s’era spretato per voglia di mettersi “a fare il porco” come il padre pulitamente era andato sbandendo per tutto il paese. Si chiuse in sé, e non uscì più dalla sua cameretta, se non per qualche passeggiata solitaria o su per i boschi di castagni, fino al Pian della Britta, o giù per la carraia a valle, tra i campi, fino alla chiesetta abbandonata di Santa Maria di Loreto, sempre assorto in meditazioni e senza mai alzar gli occhi in volto a nessuno. È vero intanto che il corpo, anche quando lo spirito si fissi in un dolore profondo o in una tenace ostinazione ambiziosa, spesso lascia lo spirito così fissato e, zitto zitto, senza dirgliene nulla, si mette a vivere per conto suo, a godere della buon’aria e dei cibi sani. Avvenne così a Tommasino di ritrovarsi in breve e quasi per ischerno, mentre lo spirito gli s’immalinconiva e s’assottigliava sempre più nelle disperate meditazioni, con un corpo ben pasciuto e florido, da padre abate. Altro che Tommasino, adesso! Tommasone Canta l’Epistola. Ciascuno, a guardarlo, avrebbe dato ragione al padre. Ma si sapeva in paese come il povero giovine vivesse; e nessuna donna poteva dire d’essere stata guardata da lui, fosse pur di sfuggita. *** Non aver più coscienza d’essere, come una pietra, come una pianta; non ricordarsi più neanche del proprio nome; vivere per vivere, senza saper di vivere, come le bestie, come le piante; senza più affetti, né desiderii, né memorie, né pensieri, senza più nulla che désse senso e valore alla propria vita. Ecco: sdrajato lì su l’erba, con le mani intrecciate dietro la nuca, guardare nel cielo azzurro le bianche nuvole abbarbaglianti, gonfie di sole; udire il vento che faceva nei castagni del bosco come un fragor di mare, e nella voce di quel vento e in quel fragore sentire, come da un’infinita lontananza, la vanità d’ogni cosa e il tedio angoscioso della vita. Nuvole e vento. Eh, ma era già tutto avvertire e riconoscere che quelle che veleggiavano luminose per la sterminata azzurra vacuità erano nuvole. Sa forse d’essere la nuvola? Né sapevan di lei l’albero e le pietre, che ignoravano anche se stessi. E lui, avvertendo e riconoscendo le nuvole, poteva anche – perché no? – pensare alla vicenda dell’acqua, che divien nuvola per ridivenir poi acqua di nuovo. E a spiegar questa vicenda bastava un povero professoruccio di fisica; ma a spiegare il perché del perché? Su nel bosco dei castagni, picchi d’accetta; giù nella cava, picchi di piccone. Mutilare la montagna; atterrare gli alberi, per costruire case. Lì, in quel borgo montano, altre case. Stenti, affanni, fatiche e pene d’ogni sorta, perché? per arrivare a un comignolo e per fare uscir poi da questo comignolo un po’ di fumo, subito disperso nella vanità dello spazio. E come quel fumo, ogni pensiero, ogni memoria degli uomini. Ma davanti all’ampio spettacolo della natura, a quell’immenso piano verde di querci e d’ulivi e di castagni, digradante dalle falde del Cimino fino alla valle tiberina laggiù laggiù, sentiva a poco a poco rasserenarsi in una blanda smemorata mestizia. Tutte le illusioni e tutti i disinganni e i dolori e le gioie e le speranze e i desiderii degli uomini gli apparivano vani e transitorii di fronte al sentimento che spirava dalle cose che restano e sopravanzano ad essi, impassibili. Quasi vicende di nuvole gli apparivano nell’eternità della natura i singoli fatti degli uomini. Bastava guardare quegli alti monti di là dalla valle tiberina, lontani lontani, sfumanti all’orizzonte, lievi e quasi aerei nel tramonto. Oh ambizioni degli uomini! Che grida di vittoria, perché l’uomo s’era messo a volare come un uccellino! Ma ecco qua un uccellino come vola: è la facilità più schietta e lieve, che s’accompagna spontanea a un trillo di gioia. Pensare adesso al goffo apparecchio rombante, e allo sgomento, all’ansia, all’angoscia mortale dell’uomo che vuoi fare l’uccellino! Qua un frullo e un trillo; là un motore strepitoso e puzzolente, e la morte davanti. Il motore si guasta, il motore s’arresta; addio uccellino! – Uomo, – diceva Tommasino Unzio lì sdraiato sull’erba, – lascia di volare. Perché vuoi volare? E quando hai volato? *** D’un tratto, come una raffica, corse per tutto il paese una notizia che sbalordì tutti: Tommasino Unzio, Canta l’Epistola, era stato prima schiaffeggiato e poi sfidato a duello dal tenente De Venera, comandante il distaccamento, perché, senza voler dare alcuna spiegazione, aveva confermato d’aver detto: – Stupida! – in faccia alla signorina Olga Fanelli, fidanzata del tenente, la sera avanti, lungo la via di campagna che conduce alla chiesetta di Santa Maria di Loreto. Era uno sbalordimento misto d’ilarità, che pareva s’appigliasse a un’interrogazione su questo o quel dato della notizia, per non precipitare di botto nell’incredulità. -Tommasino? – Sfidato a duello? – Stupida, alla signorina Fanelli? – Confermato? – Senza spiegazioni? – E ha accettato la sfida? -Eh, perdio, schiaffeggiato! -E si batterà? -Domani, alla pistola. -Col tenente De Venera alla pistola? – Alla pistola. E dunque il motivo doveva esser gravissimo. Pareva a tutti non si potesse mettere in dubbio una furiosa passione tenuta finora segreta. E forse le aveva gridato in faccia “Stupida!” perché ella, invece di lui, amava il tenente De Venera. Era chiaro! E veramente tutti in paese giudicavano che soltanto una stupida si potesse innamorare di quel ridicolissimo De Venera. Ma non lo poteva credere lui, naturalmente, il De Venera; e perciò aveva preteso una spiegazione. Dal canto suo, però, la signorina Olga Fanelli giurava e spergiurava con le lagrime agli occhi che non poteva esser quella la ragione dell’ingiuria, perché ella non aveva veduto se non due o tre volte quel giovine, il quale del resto non aveva mai neppure alzato gli occhi a guardarla; e mai e poi mai, neppure per un minimo segno, le aveva dato a vedere di covar per lei quella furiosa passione segreta, che tutti dicevano. Ma che! no! non quella: qualche altra ragione doveva esserci sotto! Ma quale? Per niente non si grida: – Stupida! – in faccia a una signorina. Se tutti, e in ispecie il padre e la madre, i due padrini, il De Venera e la signorina stessa si struggevano di saper la vera ragione dell’ingiuria; più di tutti si struggeva Tommasino di non poterla dire, sicuro com’era che, se l’avesse detta, nessuno la avrebbe creduta, e che anzi a tutti sarebbe sembrato che egli volesse aggiungere a un segreto inconfessabile l’irrisione. Chi avrebbe infatti creduto che lui, Tommasino Unzio, da qualche tempo in qua, nella crescente e sempre più profonda sua melanconia, si fosse preso d’una tenerissima pietà per tutte le cose che nascono alla vita e vi durano alcun poco, senza saper perché, in attesa del deperimento e della morte? Quanto più labili e tenui e quasi inconsistenti le forme di vita, tanto più lo intenerivano, fino alle lagrime talvolta. Oh! in quanti modi si nasceva, e per una volta sola, e in quella data forma, unica, perché mai due forme non erano uguali, e così per poco tempo, per un giorno solo talvolta, e in un piccolissimo spazio, avendo tutt’intorno, ignoto, l’enorme mondo, la vacuità enorme e impenetrabile del mistero dell’esistenza. Formichetta, si nasceva, e moscerino, e filo d’erba. Una formichetta, nel mondo! nel mondo, un moscerino, un filo d’erba. Il filo d’erba nasceva, cresceva, fioriva, appassiva; e via per sempre; mai più, quello; mai più! *** Ora, da circa un mese, egli aveva seguito giorno per giorno la breve storia d’un filo d’erba appunto: d’un filo d’erba tra due grigi macigni tigrati di mosco, dietro la chiesetta abbandonata di Santa Maria di Loreto. Lo aveva seguito, quasi con tenerezza materna, nel crescer lento tra altri più bassi che gli stavano attorno, e lo aveva veduto sorgere dapprima timido, nella sua tremula esilità, oltre i due macigni ingrommati, quasi avesse paura e insieme curiosità d’ammirar lo spettacolo che si spalancava sotto, della verde, sconfinata pianura; poi, su, su, sempre più alto, ardito, baldanzoso, con un pennacchietto rossigno in cima, come una cresta di galletto. E ogni giorno, per una o due ore, contemplandolo e vivendone la vita, aveva con esso tentennato a ogni più lieve alito d’aria; trepidando era accorso in qualche giorno di forte vento, o per paura di non arrivare a tempo a proteggerlo da una greggiola di capre, che ogni giorno, alla stess’ora, passava dietro la chiesetta e spesso s’indugiava un po’ a strappare tra i macigni qualche ciuffo d’erba. Finora, così il vento come le capre avevano rispettato quel filo d’erba. E la gioia di Tommasino nel ritrovarlo intatto lì, col suo spavaldo pennacchietto in cima, era ineffabile. Lo carezzava, lo lisciava con due dita delicatissime, quasi lo custodiva con l’anima e col fiato; e, nel lasciarlo, la sera, lo affidava alle prime stelle che spuntavano nel cielo crepuscolare, perché con tutte le altre lo vegliassero durante la notte. E proprio, con gli occhi della mente, da lontano, vedeva quel suo filo d’erba, tra i due macigni, sotto le stelle fitte fitte, sfavillanti nel cielo nero, che lo vegliavano. Ebbene, quel giorno, venendo alla solita ora per vivere un’ora con quel suo filo d’erba, quand’era già a pochi passi dalla chiesetta, aveva scorto dietro a questa, seduta su uno di quei due macigni, la signorina Olga Fanelli, che forse stava lì a riposarsi un po’, prima di riprendere il cammino. Si era fermato, non osando avvicinarsi, per aspettare ch’ella, riposatasi, gli lasciasse il posto. E difatti, poco dopo, la signorina era sorta in piedi, forse seccata di vedersi spiata da lui: s’era guardata un po’ attorno: poi, distrattamente, allungando la mano, aveva strappato giusto quel filo d’erba e se l’era messo tra i denti col pennacchietto ciondolante. Tommasino Unzio s’era sentito strappar l’anima, e irresistibilmente le aveva gridato: – Stupida! – quand’ella gli era passata davanti, con quel gambo in bocca. Ora, poteva egli confessare d’avere ingiuriato così quella signorina per un filo d’erba? E il tenente De Venera lo aveva schiaffeggiato. Tommasino era stanco dell’inutile vita, stanco dell’ingombro di quella sua stupida carne, stanco della baja che tutti gli davano e che sarebbe diventata più acerba e accanita se egli, dopo gli schiaffi, si fosse ricusato di battersi. Accettò la sfida, ma a patto che le condizioni del duello fossero gravissime. Sapeva che il tenente De Venera era un valentissimo tiratore. Ne dava ogni mattina la prova, durante le istruzioni del Tiro a segno. E volle battersi alla pistola, la mattina appresso, all’alba, proprio là, nel recinto del Tiro a segno. *** Una palla in petto. La ferita dapprima, non parve tanto grave; poi s’aggravò. La palla aveva forato il polmone. Una gran febbre; il delirio. Quattro giorni e quattro notti di cure disperate. La signora Unzio, religiosissima, quando i medici alla fine dichiararono che non c’era più nulla da fare, pregò, scongiurò il figliuolo che, almeno prima di morire, volesse ritornare in grazia di Dio. E Tommasino, per contentar la mamma, si piegò a ricevere un confessore. Quando questo, al letto di morte, gli chiese: – Ma perché, figliuolo mio? perché? Tommasino, con gli occhi socchiusi, con voce spenta, tra un sospiro ch’era anche sorriso dolcissimo, gli rispose semplicemente: – Padre, per un filo d’erba. E tutti credettero ch’egli fino all’ultimo seguitasse a delirare. |

Il treno ha fischiato

Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.

Il treno ha fischiato è una novella tratta dalla raccolta Novelle per un anno di Luigi Pirandello.

Il signor Belluca è un impiegato obbediente, un contabile mansueto e preciso. Un bel giorno però inizia a comportarsi in modo insolito, al punto tale che i colleghi e il capoufficio, credendolo pazzo, lo fanno ricoverare in un ospedale psichiatrico. Neppure i dottori che lo hanno in cura riescono a comprendere il significato della frase che egli continua ostinatamente a ripetere. Sarà il vicino di casa a spiegare il senso di questa strana follia.

Questa è una delle novelle in cui Pirandello ci indica che esiste una via d’uscita, anche nelle situazioni più drammatiche.

| Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall’ospizio, ov’erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare a darne l’annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via: – Frenesia, frenesia. – Encefalite. – Infiammazione della membrana. – Febbre cerebrale. E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto; nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. – Morrà? Impazzirà? – Mah! – Morire, pare di no… – Ma che dice? che dice? – Sempre la stessa cosa. Farnetica… – Povero Belluca! E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo capoufficio, e che poi, all’aspra riprensione di questo, per poco non gli s’era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse d’una vera e propria alienazione mentale Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto immaginare. Circoscritto… sì, chi l’aveva definito così? Uno dei suoi compagni d’ufficio. Circoscritto, povero Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz’altra memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, libri mastri, partitarii, stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d’un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi. Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po’, a fargli almeno drizzare un po’ le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. Niente! S’era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com’era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte. Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una improvvisa alienazione mentale. Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, il capoufficio. Già s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova, e – cosa veramente enorme, paragonabile, che so? al crollo d’una montagna – era venuto con più di mezz’ora di ritardo. Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt’a un tratto caduti, e gli si fosse scoperto, spalancato d’improvviso all’intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. Così ilare, d’una ilarità vaga e piena di stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno, non aveva combinato niente. La sera, il capoufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: – E come mai? Che hai combinato tutt’oggi? Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, aprendo le mani. – Che significa? – aveva allora esclamato il capoufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo. – Ohé, Belluca! – Niente, – aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. – Il treno, signor Cavaliere. – Il treno? Che treno? – Ha fischiato. – Ma che diavolo dici? – Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare… – Il treno? – Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia… oppure oppure… nelle foreste del Congo… Si fa in un attimo, signor Cavaliere! Gli altri impiegati, alle grida del capoufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. Allora il capo ufficio – che quella sera doveva essere di malumore – urtato da quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s’era ribellata, aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora ch’egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più esser trattato a quel modo. Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all’ospizio dei matti. Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva: – Si parte, si parte… Signori, per dove? per dove? E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro, aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d’un bambino o d’un uomo felice; e frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s’era mai occupato d’altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti di montagne nevose, levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi, sul fondo dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell’improvvisa alienazione mentale rimase però sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa. Difatti io accolsi in silenzio la notizia. E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dissi: – Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa dev’essergli accaduta; ma naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest’uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena l’avrò veduto e avrò parlato con lui. Cammin facendo verso l’ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto mio: «A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita “impossibile”, la cosa più ovvia, l’incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, d’un ciottolo per via, possono produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar la spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell’uomo è “impossibile”. Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora non sembrerà più tale; ma quale dev’essere, appartenendo a quel mostro. Una coda naturalissima». Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come mai quell’uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera: queste due, vecchissime, per cataratta; l’altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa; palpebre murate. Tutt’e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l’una con quattro, l’altra con tre figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche ajuto alla madre soltanto. Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la sera, in casa: carte da ricopiare. E ricopiava tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi finché essi, tutt’e dodici, non trovavan posto nei tre soli letti della casa. Letti ampii, matrimoniali; ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi, al bujo, scappava e andava a cacciarsi fra le tre vecchie cieche, che dormivano in un letto a parte, e che ogni sera litigavano anch’esse tra loro, perché nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. Alla fine, si faceva silenzio, e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé. Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato, e subito sprofondava in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando andai a trovarlo all’ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un po’, ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi, che lo credevano impazzito. – Magari! – diceva – Magari! Signori, Belluca s’era dimenticato da tanti e tanti anni – ma proprio dimenticato – che il mondo esisteva. Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d’una nòria o d’un molino, sissignori, s’era dimenticato da anni e anni – ma proprio dimenticato – che il mondo esisteva. Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l’eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d’addormentarsi subito. E, d’improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. Gli era parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si fossero sturati. Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt’intorno. S’era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso col pensiero dietro a quel treno che s’allontanava nella notte. C’era, ah! c’era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, tanto, tanto mondo lontano, a cui quel treno s’avviava… Firenze, Bologna, Torino, Venezia… tante città, in cui egli da giovine era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva! La vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui! E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, mentr’egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il mondo s’era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell’arida, ispida angustia della sua computisteria… Ma ora, ecco, gli rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L’attimo, che scoccava per lui, qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con l’immaginazione d’improvviso risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari… Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva questa vita “impossibile”, tanti e tanti milioni d’uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch’egli qua soffriva, c’erano le montagne solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti… sì, sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva così… c’erano gli oceani… le foreste… E, dunque, lui – ora che il mondo gli era rientrato nello spirito – poteva in qualche modo consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l’immaginazione una boccata d’aria nel mondo. Gli bastava! Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S’era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d’un tratto: un cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa troppa aria, lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capoufficio, e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capoufficio ormai non doveva pretender troppo da lui come per il passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l’altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia… oppure oppure… nelle foreste del Congo: – Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato… |

Commento alla novella -Il treno ha fischiato

Il relativismo di Pirandello

Il racconto mostra i diversi punti di vista nella vicenda del contabile Belluca. Questa molteplicità di punti di vista esprime una problematica esistenziale:

- da un lato come si è,

- dall’altro come si appare.

Questo è un concetto che Pirandello affronta spesso: la realtà non è unica, né univoca, ma è sempre interpretabile in vari modi.

Per i suoi colleghi e per i medici Belluca è pazzo: infatti nell’ambiente di lavoro non si riesce a comprendere che i suoi gesti inattesi e la ribellione al capo.

Per Belluca è infatti indispensabile, ad un tratto liberarsi dalla maschera impostagli dalla società. Tolta la maschera del “lavoratore da soma” i colleghi gli attribuiscono una nuova «forma», una nuova maschera,

quella del pazzo o del malato “Farneticava… frenesia… encefalite”. Indipendentemente da quale sia la maschera attribuitagli, la società lo esclude e lo isola.

Ma una voce fuori campo, fuori dal contesto di lavoro e fuori dalla famiglia, quella del vicino di casa racconta la realtà del povero Belluca.

Questi infatti conosce la sua situazione familiare e perciò ipotizza che l’improvvisa pazzia possa essere facilmente spiegata. Una volta ricostruita la vicenda si può capire che la pazzia di Belluca è come la coda di un mostro, ossia il risultato finale, cioè la coda, della sua esistenza alienata. paragonata ad un mostro.

La spiegazione di quanto è successo è fornita direttamente dal protagonista:

- l’improvviso fischio notturno del treno ha messo in moto il suo viaggio liberatorio;

- l’immensità dello spazio aperto, simbolo della «vita», irrompe nell’angustiosa «forma» della sua vita fatta dello spazio chiuso della casa e dell’ufficio;

- la fuga nella fantasia è occasione di riscatto dalle umiliazioni quotidiane, cui ora può ribellarsi ritrovando l’autenticità del proprio essere.

Ma Belluca non scappa davvero, vuole tornare al suo lavoro. Solo che ora, ora che il treno ha fischiato… egli sarà un uomo nuovo proprio perché, ogni tanto, potrà evadere dallo squallore della vita attraverso l’immaginazione. Ha trovato la sua personale via d’uscita.

Vita e forma

Il racconto sviluppa il tema del contrasto:

- tra realtà e apparenza,

- tra come veramente siamo e quello che gli altri vedono di noi,

- tra quello che siamo e quello che gli altri vogliono vedere in noi,

- tra quello che vogliamo noi e quello che si aspettano gli altri.

Questo conflitto tra «vita» e «forma» si esprime, nelle novelle di Pirandello, attraverso situazioni paradossali come quella di Belluca. Gli altri vedono il protagonista in una dimensione “cristallizzata”, una forma, ma dietro questa forma fatta di abitudini e di lavoro, si nasconde un enorme disagio, una terribile sofferenza. Esplode quindi, all’improvviso in Belluca il desiderio di uscire da questa situazione, di ricercare la propria autenticità. Di qui nasce il dramma dell’incomunicabilità.

Belluca appare agli altri come un pazzo, ma lui non è pazzo e non si sente tale. Il fischio del treno arriva all’improvviso e gli rivela l’assurdità di quella sua esistenza non vissuta.

La voce narrante e il punto di vista

Come molte novelle di Pirandello, il lettore rimane sorpreso e stupito, interrogativo.

La novella si apre in medias res, cioè nel cuore della storia, con un racconto in terza persona. Gli elementi per la comprensione di quanto accaduto sono forniti, poi, in flashback.

A metà racconto la parola passa al narratore interno, il vicino di casa, che chiarisce al lettore i veri motivi del comportamento di Belluca.

In quel momento due visioni si contrappongono: quella dei colleghi, che lo vedono solo dal loro punti di vista, e quella del vicino che conosce la situazione di Belluca. La versione del vicino viene poi confermata e spiegata dal protagonista stesso.

Domande sul testo

| 1. Spiega per quale ragione l’episodio apparentemente banale che dà il titolo alla novella, il fischio del treno, svolge un ruolo scatenante nella presunta follia di Belluca. Rispondi con opportuni riferimenti al testo. 2. Alcuni termini esprimono la condizione disumana di Belluca agli occhi dei colleghi: individuali e spiega che cosa significa la metafora del “vecchio somaro”. 3. A quale situazione vuole sottrarsi Belluca attraverso la fantasia? 4. Che tipo di vita conduce quando sente fischiare il treno? 5. Dopo che il treno ha fischiato, come si manifesta il cambiamento di Belluca? Quali comportamenti assume? 6. Per quale ragione possiamo affermare che il protagonista della novella è un personaggio tragicomico? 7. Rileggi le riflessioni del narratore sulla possibile spiegazione del gesto di Belluca e sulla sua apparente “mostruosità”; spiega la metafora della coda del mostro. 8. Descrivi il narratore ponendo attenzione ai seguenti aspetti: • la sua identità; • la sua interpretazione del gesto di Belluca, confrontata anche con quella dei colleghi e del capo-ufficio. 9. Quale significato assume la ribellione di Belluca in rapporto al tema del contrasto fra vita e forma? 10. Come riesce Pirandello a mostrarci la sua idea che la realtà è relativa? 11. Belluca ha trovato la sua personale via d’uscita. Quante volte, anche noi abbiamo bisogno di evasione, senza per questo voler rivoluzionare la nostra vita? 12. Quale nostra personale via d’uscita ci permette poi di indossare le nostre maschere quotidiane in serenità? |

Altri commenti da consultare

https://library.weschool.com/lezione/luigi-pirandello-novella-il-treno-ha-fischiato-sintesi-trama-6272.html

L’eresia catara

Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.

Bernardino Lamis, docente di storia delle religioni alla Sapienza di Roma, si propone di controbattere con una memorabile lezione un collega tedesco che aveva contestato una sua pubblicazione sull’eresia dei catari.

Lamis, gravemente miope e afflitto da vari problemi familiari non è disposto a lasciar correre! Il professore sa che il suo corso è seguito solo da due studenti, ma è convinto che data l’importanza della lezione, i suoi due fedeli ascoltatori avrebbero convinto studenti a presenziare

In una giornata uggiosa, buia e tempestosa il professore, finalmente, tiene la sua Lectio, ma …

| Bernardino Lamis, professore ordinario di storia delle religioni, socchiudendo gli occhi addogliati e, come soleva nelle piú gravi occasioni, prendendosi il capo inteschiato tra le gracili mani tremolanti che pareva avessero in punta, invece delle unghie, cinque rosee conchigliette lucenti, annunziò ai due soli alunni che seguivano con pertinace fedeltà il suo corso: – Diremo, o signori, nella ventura lezione, dell’eresia catara. Uno de’ due studenti, il Ciotta – bruno ciociaretto di Guarcino, tozzo e solido – digrignò i denti con fiera gioja e si diede una violenta fregatina alle mani. L’altro, il pallido Vannícoli, dai biondi capelli irti come fili di stoppia e dall’aria spirante, appuntí invece le labbra, rese piú dolente che mai lo sguardo dei chiari occhi languidi e stette col naso come in punto a annusar qualche odore sgradevole, per significare che era compreso della pena che al venerato maestro doveva certo costare la trattazione di quel tema, dopo quanto glien’aveva detto privatamente. (Perché il Vannícoli credeva che il professor Lamis quand’egli e il Ciotta, finita la lezione, lo accompagnavano per un lungo tratto di via verso casa, si rivolgesse unicamente a lui, solo capace d’intenderlo.) E difatti il Vannícoli sapeva che da circa sei mesi era uscita in Germania (Halle a. S.) una mastodontica monografia di Hans von Grobler su l’Eresia Catara, messa dalla critica ai sette cieli, e che su lo stesso argomento, tre anni prima, Bernardino Lamis aveva scritto due poderosi volumi, di cui il von Grobler mostrava di non aver tenuto conto, se non solo una volta, e di passata, citando que’ due volumi, in una breve nota; per dirne male. Bernardino Lamis n’era rimasto ferito proprio nel cuore; e piú s’era addolorato e indignato della critica italiana che, elogiando anch’essa a occhi chiusi il libro tedesco, non aveva minimamente ricordato i due volumi anteriori di lui, né speso una parola per rilevare l’indegno trattamento usato dallo scrittore tedesco a uno scrittor paesano. Piú di due mesi aveva aspettato che qualcuno, almeno tra i suoi antichi scolari, si fosse mosso a difenderlo; poi, tuttoché – secondo il suo modo di vedere – non gli fosse parso ben fatto, s’era difeso da sé, notando in una lunga e minuziosa rassegna, condita di fine ironia, tutti gli errori piú o meno grossolani in cui il von Grobler era caduto, tutte le parti che costui s’era appropriate della sua opera senza farne menzione, e aveva infine raffermato con nuovi e inoppugnabili argomenti le proprie opinioni contro quelle discordanti dello storico tedesco. Questa sua difesa, però, per la troppa lunghezza e per lo scarso interesse che avrebbe potuto destare nella maggioranza dei lettori, era stata rifiutata da due riviste; una terza se la teneva da piú d’un mese, e chi sa quanto tempo ancora se la sarebbe tenuta, a giudicare dalla risposta punto garbata che il Lamis, a una sua sollecitazione, aveva ricevuto dal direttore. Sicché dunque davvero Bernardino Lamis aveva ragione, uscito dall’Università, di sfogarsi quel giorno amaramente coi due suoi fedeli giovani che lo accompagnavano al solito verso casa. E parlava loro della spudorata ciarlataneria che dal campo della politica era passata a sgambettare in quello della letteratura, prima, e ora, purtroppo, anche nei sacri e inviolabili dominii della scienza; parlava della servilità vigliacca radicata profondamente nell’indole del popolo italiano, per cui è gemma preziosa qualunque cosa venga d’oltralpe o d’oltremare e pietra falsa e vile tutto ciò che si produce da noi; accennava infine agli argomenti piú forti contro il suo avversario, da svolgere nella ventura lezione. E il Ciotta, pregustando il piacere che gli sarebbe venuto dall’estro ironico e bilioso del professore, tornava a fregarsi le mani, mentre il Vannícoli, afflitto, sospirava. A un certo punto il professor Lamis tacque e prese un’aria astratta: segno, questo, per i due scolari, che il professore voleva esser lasciato solo. Ogni volta, dopo la lezione, si faceva una giratina per sollievo giú per la piazza del Pantheon, poi su per quella della Minerva, attraversava Via dei Cestari e sboccava sul Corso Vittorio Emanuele. Giunto in prossimità di Piazza San Pantaleo, prendeva quell’aria astratta, perché solito – prima di imboccare la Via del Governo Vecchio, ove abitava – d’entrare (furtivamente, secondo la sua intenzione) in una pasticceria, donde poco dopo usciva con un cartoccio in mano. I due scolari sapevano che il professor Lamis non aveva da fare neppur le spese a un grillo, e non si potevano perciò capacitare della compera di quel cartoccio misterioso, tre volte la settimana. Spinto dalla curiosità, il Ciotta era finanche entrato un giorno nella pasticceria a domandare che cosa il professore vi comperasse. – Amaretti, schiumette e bocche di dama. E per chi serviranno? Il Vannícoli diceva per i nipotini. Ma il Ciotta avrebbe messo le mani sul fuoco che servivano proprio per lui, per il professore stesso; perché una volta lo aveva sorpreso per via nel mentre che si cacciava una mano in tasca per trarne fuori una di quelle schiumette e doveva già averne un’altra in bocca, di sicuro, la quale gli aveva impedito di rispondere a voce al saluto che lui gli aveva rivolto. – Ebbene, e se mai, che c’è di male? Debolezze! – gli aveva detto, seccato, il Vannícoli, mentre da lontano seguiva con lo sguardo languido il vecchio professore, il quale se ne andava pian piano, molle molle, strusciando le scarpe. Non solamente questo peccatuccio di gola, ma tante e tant’altre cose potevano essere perdonate a quell’uomo che, per la scienza, s’era ridotto con quelle spalle aggobbate che pareva gli volessero scivolare e fossero tenute su, penosamente, dal collo lungo, proteso come sotto un giogo. Tra il cappello e la nuca la calvizie del professor Lamis si scopriva come una mezza luna cuojacea; gli tremolava su la nuca una rada zazzeretta argentea, che gli accavallava di qua e di là gli orecchi e seguitava barba davanti – su le gote e sotto il mento – a collana. Né il Ciotta né il Vannícoli avrebbero mai supposto che in quel cartoccio Bernardino Lamis si portava a casa tutto il suo pasto giornaliero. Due anni addietro, gli era piombata addosso da Napoli la famiglia d’un suo fratello, morto colà improvvisamente: la cognata, furia d’inferno, con sette figliuoli, il maggiore dei quali aveva appena undici anni. Notare che il professor Lamis non aveva voluto prender moglie per non esser distratto in alcun modo dagli studii. Quando, senz’alcun preavviso, s’era veduto innanzi quell’esercito strillante, accampato sul pianerottolo della scala, davanti la porta, a cavallo d’innumerevoli fagotti e fagottini, era rimasto allibito. Non potendo per la scala, aveva pensato per un momento di scappare buttandosi dalla finestra. Le quattro stanzette della sua modesta dimora erano state invase; la scoperta d’un giardinetto, unica e dolce cura dello zio, aveva suscitato un tripudio frenetico nei sette orfani sconsolati, come li chiamava la grassa cognata napoletana. Un mese dopo, non c’era piú un filo d’erba in quel giardinetto. Il professor Lamis era diventato l’ombra di se stesso: s’aggirava per lo studio come uno che non stia piú in cervello, tenendosi pur nondimeno la testa tra le mani quasi per non farsela portar via anche materialmente da quegli strilli, da quei pianti, da quel pandemonio imperversante dalla mattina alla sera. Ed era durato un anno, per lui, questo supplizio, e chi sa quant’altro tempo ancora sarebbe durato, se un giorno non si fosse accorto che la cognata, non contenta dello stipendio che a ogni ventisette del mese egli le consegnava intero, ajutava dal giardinetto il maggiore dei figliuoli a inerpicarsi fino alla finestra dello studio, chiuso prudentemente a chiave, per fargli rubare i libri: – Belli grossi, neh, Gennarie’, belli grossi e nuovi! Mezza la sua biblioteca era andata a finire per pochi soldi sui muricciuoli. Indignato, su le furie, quel giorno stesso, Bernardino Lamis con sei ceste di libri superstiti e tre rustiche scansie, un gran crocefisso di cartone, una cassa di biancheria, tre seggiole, un ampio seggiolone di cuojo, la scrivania alta e un lavamano, se n’era andato ad abitare – solo – in quelle due stanzette di via Governo Vecchio, dopo aver imposto alla cognata di non farsi vedere mai piú da lui. Le mandava ora per mezzo d’un bidello dell’Università, puntualmente ogni mese, lo stipendio, di cui tratteneva soltanto lo stretto necessario per sé. Non aveva voluto prendere neanche una serva a mezzo servizio, temendo che si mettesse d’accordo con la cognata. Del resto, non ne aveva bisogno. Non s’era portato nemmeno il letto, dormiva con uno scialletto su le spalle, avvoltolato in una coperta di lana, entro il seggiolone. Non cucinava. Seguace a modo suo della teoria del Fletcher, si nutriva con poco, masticando molto. Votava quel famoso cartoccio nelle due ampie tasche dei calzoni, metà qua, metà là, e mentre studiava o scriveva, in piedi com’era solito, mangiucchiava o un amaretto o una schiumetta o una bocca di dama. Se aveva sete, acqua. Dopo un anno di quell’inferno, si sentiva ora in paradiso. Ma era venuto il von Grobler con quel suo libraccio su l’Eresia Catara a guastargli le feste. Quel giorno, appena rincasato, Bernardino Lamis si rimise al lavoro, febbrilmente. Aveva innanzi a sé due giorni per finir di stendere quella lezione che gli stava tanto a cuore. Voleva che fosse formidabile. Ogni parola doveva essere una frecciata per quel tedescaccio von Grobler. Le sue lezioni egli soleva scriverle dalla prima parola fino all’ultima, in fogli di carta protocollo, di minutissimo carattere. Poi, all’Università, le leggeva con voce lenta e grave, reclinando indietro il capo, increspando la fronte e stendendo le pàlpebre per potere vedere attraverso le lenti insellate su la punta del naso, dalle cui narici uscivano due cespuglietti di ispidi peli grigi liberamente cresciuti. I due fidi scolari avevano tutto il tempo di scrivere quasi sotto dettatura. Il Lamis non montava mai in cattedra: sedeva umilmente davanti al tavolino sotto. I banchi, nell’aula, erano disposti in quattro ordini, ad anfiteatro. L’aula era buja, e il Ciotta e il Vannícoli all’ultimo ordine, uno di qua, l’altro di là, ai due estremi, per aver luce dai due occhi ferrati che si aprivano in alto. Il professore non li vedeva mai durante la lezione: udiva soltanto il raspío delle loro penne frettolose. Là, in quell’aula, poiché nessuno s’era levato in sua difesa, lui si sarebbe vendicato della villania di quel tedescaccio, dettando una lezione memorabile. Avrebbe prima esposto con succinta chiarezza l’origine, la ragione, l’essenza, l’importanza storica e le conseguenze dell’eresia catara, riassumendole dai suoi due volumi; si sarebbe poi lanciato nella parte polemica, avvalendosi dello studio critico che aveva già fatto sul libro del von Grobler. Padrone com’era della materia, e col lavoro già pronto, sotto mano, a una sola fatica sarebbe andato incontro: a quella di tenere a freno la penna. Con l’estro della bile, avrebbe scritto in due giorni, su quell’argomento, due altri volumi piú poderosi dei primi. Doveva invece restringersi a una piana lettura di poco piú di un’ora: riempire cioè di quella sua minuta scrittura non piú di cinque o sei facciate di carta protocollo. Due le aveva già scritte. Le tre o quattro altre facciate dovevano servire per la parte polemica. Prima d’accingervisi, volle rileggere la bozza del suo studio critico sul libro del von Grobler. La trasse fuori dal cassetto della scrivania, vi soffiò su per cacciar via la polvere, con le lenti già su la punta del naso, e andò a stendersi lungo lungo sul seggiolone. A mano a mano, leggendo, se ne compiacque tanto, che per miracolo non si trovò ritto in piedi su quel seggiolone; e tutte, una dopo l’altra, in men d’un’ora, s’era mangiato inavvertitamente le schiumette che dovevano servirgli per due giorni. Mortificato, trasse fuori la tasca vuota, per scuoterne la sfarinatura. Si mise senz’altro a scrivere, con l’intenzione di riassumere per sommi capi quello studio critico. A poco a poco però, scrivendo, si lasciò vincere dalla tentazione d’incorporarlo tutto quanto di filo nella lezione, parendogli che nulla vi fosse di superfluo, né un punto né una virgola. Come rinunziare, infatti, a certe espressioni d’una arguzia cosí spontanea e di tanta efficacia? a certi argomenti cosí calzanti e decisivi? E altri e altri ancora gliene venivano, scrivendo, piú lucidi, piú convincenti, a cui non era del pari possibile rinunziare. Quando fu alla mattina del terzo giorno, che doveva dettar la lezione, Bernardino Lamis si trovò davanti, sulla scrivania ben quindici facciate fitte fitte, invece di sei. Si smarrí. Scrupolosissimo nel suo officio, soleva ogni anno, in principio, dettare il sommario di tutta la materia d’insegnamento che avrebbe svolto durante il corso, e a questo sommario si atteneva rigorosissimamente. Già aveva fatto, per quella malaugurata pubblicazione del libro del von Grobler, una prima concessione all’amor proprio offeso, entrando quell’anno a parlare quasi senza opportunità dell’eresia catara. Piú d’una lezione, dunque, non avrebbe potuto spenderci. Non voleva a nessun costo che si dicesse che per bizza o per sfogo il professor Lamis parlava fuor di proposito o piú del necessario su un argomento che non rientrava se non di lontano nella materia dell’annata. Bisognava dunque, assolutamente, nelle poche ore che gli restavano, ridurre a otto, a nove facciate al massimo, le quindici che aveva scritte. Questa riduzione gli costò un cosí intenso sforzo intellettuale, che non avvertí nemmeno alla grandine, ai lampi, ai tuoni d’un violentissimo uragano che s’era improvvisamente rovesciato su Roma. Quando fu su la soglia del portoncino di casa, col suo lungo rotoletto di carta sotto il braccio, pioveva a diluvio. Come fare? Mancavano appena dieci minuti all’ora fissata per la lezione. Rifece le scale, per munirsi d’ombrello, e si avviò sotto quell’acqua, riparando alla meglio il rotoletto di carta, la sua “formidabile” lezione. Giunse all’Università in uno stato compassionevole: zuppo da capo a piedi. Lasciò l’ombrello nella bacheca del portinajo; si scosse un po’ la pioggia di dosso, pestando i piedi; s’asciugò la faccia e salí al loggiato. L’aula – buja anche nei giorni sereni – pareva con quel tempo infernale una catacomba; ci si vedeva a mala pena. Non di meno, entrando, il professor Lamis, che non soleva mai alzare il capo, ebbe la consolazione d’intravedere in essa, cosí di sfuggita, un insolito affollamento, e ne lodò in cuor suo i due fidi scolari che evidentemente avevano sparso tra i compagni la voce del particolare impegno con cui il loro vecchio professore avrebbe svolto quella lezione che tanta e tanta fatica gli era costata e dove tanto tesoro di cognizioni era con sommo sforzo racchiuso e tanta arguzia imprigionata. In preda a una viva emozione, posò il cappello e montò, quel giorno, insolitamente, in cattedra. Le gracili mani gli tremolavano talmente, che stentò non poco a inforcarsi le lenti sulla punta del naso. Nell’aula il silenzio era perfetto. E il professor Lamis, svolto il rotolo di carta, prese a leggere con voce alta e vibrante, di cui egli stesso restò meravigliato. A quali note sarebbe salito, allorché, finita la parte espositiva per cui non era acconcio quel tono di voce, si sarebbe lanciato nella polemica? Ma in quel momento il professor Lamis non era piú padrone di sé. Quasi morso dalle vipere del suo stile, sentiva di tratto in tratto le reni fènderglisi per lunghi brividi e alzava di punto in punto la voce e gestiva, gestiva. Il professor Bernardino Lamis, cosí rigido sempre, cosí contegnoso, quel giorno, gestiva! Troppa bile aveva accumulato in sei mesi, troppa indignazione gli avevano cagionato la servilità, il silenzio della critica italiana; e questo ora, ecco, era per lui il momento della rivincita! Tutti quei bravi giovani, che stavano ad ascoltarlo religiosamente, avrebbero parlato di questa sua lezione, avrebbero detto che egli era salito in cattedra quel giorno perché con maggior solennità partisse dall’Ateneo di Roma la sua sdegnosa risposta non al von Grobler soltanto, ma a tutta quanta la Germania. Leggeva cosí da circa tre quarti d’ora, sempre piú acceso e vibrante, allorché lo studente Ciotta, che nel venire all’Università era stato sorpreso da un piú forte rovescio d’acqua e s’era riparato in un portone, s’affacciò quasi impaurito all’uscio dell’aula. Essendo in ritardo, aveva sperato che il professor Lamis con quel tempo da lupi non sarebbe venuto a far lezione. Giú, poi, nella bacheca del portinajo, aveva trovato un bigliettino del Vannícoli che lo pregava di scusarlo presso l’amato professore perché “essendogli la sera avanti smucciato un piede nell’uscir di casa, aveva ruzzolato la scala, s’era slogato un braccio e non poteva perciò, con suo sommo dolore, assistere alla lezione”. A chi parlava, dunque, con tanto fervore il professor Bernardino Lamis? Zitto zitto, in punta di piedi, il Ciotta varcò la soglia dell’aula e volse in giro lo sguardo. Con gli occhi un po’ abbagliati dalla luce di fuori, per quanto scarsa, intravide anche nell’aula numerosi studenti, e ne rimase stupito. Possibile? Si sforzò a guardar meglio. Una ventina di soprabiti impermeabili, stesi qua e là a sgocciolare nella buja aula deserta, formavano quel giorno tutto l’uditorio del professor Bernardino Lamis. Il Ciotta li guardò, sbigottito, sentí gelarsi il sangue, vedendo il professore leggere cosí infervorato a quei soprabiti la sua lezione, e si ritrasse quasi con paura. Intanto, terminata l’ora, dall’aula vicina usciva rumorosamente una frotta di studenti di legge, ch’erano forse i proprietarii di quei soprabiti. Subito il Ciotta, che non poteva ancora riprender fiato dall’emozione, stese le braccia e si piantò davanti all’uscio per impedire il passo. – Per carità, non entrate! C’è dentro il professor Lamis. – E che fa? – domandarono quelli, meravigliati dell’aria stravolta del Ciotta. Questi si pose un dito sulla bocca, poi disse piano, con gli occhi sbarrati: – Parla solo! Scoppiò una clamorosa irrefrenabile risata. Il Ciotta chiuse lesto lesto l’uscio dell’aula, scongiurando di nuovo: – Zitti, per carità, zitti! Non gli date questa mortificazione, povero vecchio! Sta parlando dell’eresia catara! Ma gli studenti, promettendo di far silenzio, vollero che l’uscio fosse riaperto, pian piano, per godersi dalla soglia lo spettacolo di quei loro poveri soprabiti che ascoltavano immobili, sgocciolanti neri nell’ombra, la formidabile lezione del professor Bernardino Lamis. – . ma il manicheismo, o signori, il manicheismo, in fondo, che cosa è? Ditelo voi! Ora, se i primi Albigesi, a detta del nostro illustre storico tedesco, signor Hans von Grobler . |

La carriola

Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.

Un avvocato e professore di diritto, uomo saggio e rispettato, racconta, con fare molto misterioso, una mania che ha da qualche giorno e che lo tormenta segretamente.

Un giorno, mentre sta viaggiando in treno di ritorno da un viaggio di lavoro, pone il suo sguardo fuori dal finestrino.

Ma non vede nulla perché un pensiero gli si è affacciato alla mente …

| Quand’ho qualcuno attorno, non la guardo mai; ma sento che mi guarda lei, mi guarda, mi guarda senza staccarmi un momento gli occhi d’addosso. Vorrei farle intendere, a quattr’occhi, che non è nulla; che stia tranquilla; che non potevo permettermi con altri questo breve atto, che per lei non ha alcuna importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno al momento opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioja, perché vi assaporo, tremando, la voluttà d’una divina, cosciente follia, che per un attimo mi libera e mi vendica di tutto. Dovevo essere sicuro (e la sicurezza mi parve di poterla avere solamente con lei) che questo mio atto non fosse scoperto. Giacché, se scoperto, il danno che ne verrebbe, e non soltanto a me, sarebbe incalcolabile. Sarei un uomo finito. Forse m’acchiapperebbero, mi legherebbero e mi trascinerebbero, atterriti, in un ospizio di matti. Il terrore da cui tutti sarebbero presi, se questo mio atto fosse scoperto, ecco, lo leggo ora negli occhi della mia vittima. Sono affidati a me la vita, l’onore, la libertà, gli averi di gente innumerevole che m’assedia dalla mattina alla sera per avere la mia opera, il mio consiglio, la mia assistenza; d’altri doveri altissimi sono gravato, pubblici e privati: ho moglie e figli, che spesso non sanno essere come dovrebbero, e che perciò hanno bisogno d’esser tenuti a freno di continuo dalla mia autorità severa, dall’esempio costante della mia obbedienza inflessibile e inappuntabile a tutti i miei obblighi, uno piú serio dell’altro, di marito, di padre, di cittadino, di professore di diritto, d’avvocato. Guai, dunque, se il mio segreto si scoprisse! La mia vittima non può parlare, è vero. Tuttavia, da qualche giorno, non mi sento piú sicuro. Sono costernato e inquieto. Perché, se è vero che non può parlare, mi guarda, mi guarda con tali occhi e in questi occhi è così chiaro il terrore, che temo qualcuno possa da un momento all’altro accorgersene, essere indotto a cercarne la ragione. Sarei, ripeto, un uomo finito. Il valore dell’atto ch’io compio, può essere stimato e apprezzato solamente da quei pochissimi, a cui la vita si sia rivelata come d’un tratto s’è rivelata a me. Dirlo e farlo intendere, non è facile. Mi proverò. *** Ritornavo, quindici giorni or sono, da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei piú gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m’opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po’ di distrazione, che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L’unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un’altra nuova. M’ero perciò portate in treno, nella busta di cuojo, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano; vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra. Ma io, certo, non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che, a poco a poco, cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m’occupava, senza che per questo, intanto, mi s’avvistasse di piú lo spettacolo della campagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai piú a nulla: restai, per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida. Ariosa. Lo spirito mi s’era quasi alienato dai sensi, in una lontananza infinita, ove avvertiva appena, chi sa come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d’una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto esser sua, non qua, non ora, ma là, in quell’infinita lontananza; d’una vita remota, che forse era stata sua, non sapeva come né quando; di cui gli alitava il ricordo indistinto non d’atti, non d’aspetti, ma quasi di desiderii prima svaniti che sorti; con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori, forse, che non han potuto sbocciare; il brulichio, insomma, di una vita che era da vivere, là lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce; e non era nata; nella quale esso, lo spirito, allora, sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato; anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi a poco a poco mi si chiusero, senza che me n’accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse, perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all’arrivo, mi ritrovai d’un tratto in tutt’altro animo, con un senso d’atroce afa della vita, in un tetro, plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose piú consuete m’apparvero come votati di ogni senso, eppure, per i miei occhi, d’una gravezza crudele, insopportabile. Con quest’animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m’attendeva all’uscita, e m’avviai per ritornare a casa. *** Ebbene, fu nella scala della mia casa; fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi a un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale, d’ottone, su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito da’ miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscerla come mia. Spaventosamente d’un tratto mi s’impose la certezza, che l’uomo che stava davanti a quella porta, con la busta di cuojo sotto il braccio, l’uomo che abitava là in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d’un tratto d’essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell’uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto; non ero mai stato nella vita; in una vita, intendo, che potessi riconoscer mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m’appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me; come se altri me l’avesse imposta e combinata, quella figura, per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita, da cui ero stato sempre assente, atti di presenza, nei quali ora, improvvisamente, il mio spirito s’accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai! Chi lo aveva fatto così, quell’uomo che figurava me? chi lo aveva voluto così? chi così lo vestiva e lo calzava? chi lo faceva muovere e parlare così? chi gli aveva imposto tutti quei doveri uno piú gravoso e odioso dell’altro? Commendatore, professore, avvocato, quell’uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevan l’opera, il consiglio, l’assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro – ero io? io? propriamente? ma quando mai? E che m’importava di tutte le brighe in cui quell’uomo stava affogato dalla mattina alla sera; di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall’assiduo scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dell’esercizio della sua professione? Ed erano lì, dietro quella porta che recava su la targa ovale d’ottone il mio nome, erano lì una donna e quattro ragazzi, che vedevano tutti i giorni con un fastidio ch’era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell’uomo insoffribile che dovevo esser io, e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico. Mia moglie? i miei figli? Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io (e lo sentivo con spaventosa certezza) quell’uomo insoffribile che stava davanti alla porta; di chi era moglie quella donna, di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei, no! Di quell’uomo, di quell’uomo che il mio spirito, in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti qua doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza, e anche la moglie, sì, fors’anche la moglie… Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No. Non li sentii miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro; attraverso questo sentimento e col senso d’atroce afa col quale m’ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell’uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino; aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. *** Ora la mia tragedia è questa. Dico mia, ma chi sa di quanti! Chi vive, quando vive, non si vede: vive… Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive piú: la subisce, la trascina. Come una cosa morta, la trascina. Perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno; i piú, quasi tutti, lottano, s’affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma; raggiuntala, credono d’aver conquistato la loro vita, e cominciano invece a morire. Non lo sanno, perché non si vedono; perché non riescono a staccarsi piú da quella forma moribonda che hanno raggiunta; non si conoscono per morti e credono d’esser vivi. Solo si conosce chi riesca a veder la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è piú in essa: perché se fosse, noi non la vedremmo: la vivremmo, questa forma, senza vederla. E morremmo ogni giorno di piú in essa, che è già per sì una morte, senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto; vedo che non sono mai stato vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data, e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c’è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello, un’anima, muscoli, nervi, carne, e li hanno impastati e foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l’anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia: – Ma come? io, questo? io, così? ma quando mai? – E ho nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io; di questa forma morta, in cui sono prigioniero, e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri, che non sento miei, oppressa da brighe di cui non m’importa nulla, fatta segno d’una considerazione di cui non so che farmi; forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me: cose vuote, cose morte che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno piú respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto, e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu, comunque, hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi, dopo, negli atti compiuti; quello che hai fatto resta, come una prigione per te. E come spire e tentacoli t’avviluppano le conseguenze delle tue azioni. E ti grava attorno come un’aria densa, irrespirabile la responsabilità, che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute o non prevedute, ti sei assunta. E come puoi piú liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quali tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? una vita in una forma: che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l’hanno messa su e la vogliono così e non altrimenti? Dev’essere questa, per forza. Serve così, a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m’hanno affidato la vita, l’onore, la libertà, gli averi. Serve così, e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi; ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno, con l’atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno, che nessuno mi veda. Ecco. Ho una vecchia cagna lupetta, da undici anni per casa, bianca e nera, grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaja. Tra me e lei non c’erano mai stati buoni rapporti. Forse, prima, essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa; s’era messa però ad approvarla a poco a poco, con la vecchiaja; tanto che, per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giú nel giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua, si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: «Bravo, sì, caro: lavora; non ti muovere di lì, perché è sicuro che, finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno.» Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse, quindici giorni or sono, all’improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male; non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto, pian piano, dal mio seggiolone, perché nessuno s’accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto e d’avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone; e in punta di piedi mi reco all’uscio a spiare nel corridojo, se qualcuno non sopravvenga; chiudo l’uscio a chiave, per un momento solo; gli occhi mi sfavillano di gioja, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi, d’esser pazzo, d’esser pazzo per un attimo solo, d’uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d’annientare per un attimo solo, beffardamente, questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia; corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto; piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola: le faccio muovere cioè otto o dieci passi, non piú, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto. Non faccio altro. Corro subito a riaprire l’uscio adagio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l’austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma, ecco, la bestia, da quindici giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere – ripeto – che non è nulla; che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende, la bestia, la terribilità dell’atto che compio. Non sarebbe nulla, se per scherzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa ch’io non posso scherzare; non le è possibile ammettere che io scherzi, per un momento solo; e seguita maledettamente a guardarmi, atterrita. |

La giara

Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.

La giara è una novella che Pirandello scrisse nel 1906 e da cui trasse un atto unico per il teatro nel 1916. La novella fu pubblicata nella raccolta Novelle per un anno nel 1917.

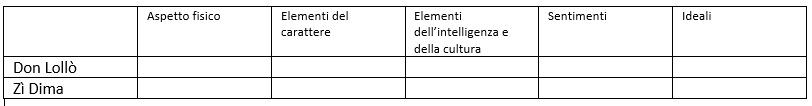

Don Lollò, ricco proprietario terriero, tirchio attaccabrighe acquista una giara enorme. Ma la giara misteriosamente viene trovata rotta. Viene allora chiamato un artigiano, zi Dima per aggiustarla, ma … i due non sono d’accordo sulle modalità.